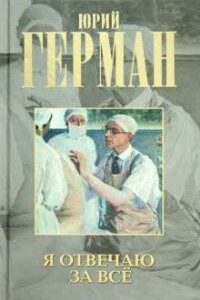

Повесть о докторе Николае Евгеньевиче | страница 43

– Мы оперируем, но в Сестрорецке есть врач Слупский, который лечит.

Когда я сказал, что живу в Сестрорецком районе и знаю H. E. Слупского, доктор Литманович рекомендовал посоветоваться с ним.

Таким образом я через институт попал на прием к своему районному врачу!

В заполненной до отказа больнице маленькая прихожая перед кабинетом Николая Евгеньевича. Сидят, а бывает, и стоят люди. Ждут терпеливо, зная, что приняты будут все. Идет прием, обходы, операции, перевязки…

По очереди вхожу я. Посмотрел Николай Евгеньевич диагноз, заключение института, пульс. Ясно.

– Мест в больнице пока нет. Давайте начнем сегодня амбулаторно?

Начали. Лечение без секрета: в бедренную артерию больной ноги вливается 10 кбсм раствора новокаина + +1 кбсм морфия. Цикл – шесть вливаний. Через два месяца еще шесть.

Сделали мне в 1961 году вливание. Год с лишним чувствовал себя нормально. Некоторый тормоз при быстрой ходьбе, несколько дней нытья ноги в случае переохлаждения или перегревания, но вполне терпимо.

В мае 1962 года некоторое ухудшение, снова прохожу цикл вливаний.

Хочу и надеюсь обойтись без операции (не только без ампутации), в крайнем случае постараюсь при помощи метода Николая Евгеньевича дождаться, пока время проверит «исключительную надежность терилена».

Вливание в Сестрорецкой больнице делают не мне одному: всегда два-три. Кто лечится? Заместитель главного механика Путиловского завода, отставной полковник, сестрорецкий пенсионер (я), сестрорецкий плотник (на костылях, говорит, два года лежал, а вот и сам хожу!), ленинградский рабочий-моитажник…

Кстати, Институт переливания крови рекомендовал обратиться к доктору Слупскому не мне одному.

Всего прошло курс лечения у Николая Евгеньевича около трехсот человек. Скажем осторожнее: все ПОКА без операции.

Возникает вопрос: почему не обходиться (хотя бы условно, «пока») без операции и ходить на своих ногах, со своими артериями, применяя метод лечения Николая Евгеньевича Слупского? Только ли потому, что с одной стороны – Академии, Институты, Доктора и Кандидаты медицинских наук, а с другой – только больница и врач Слупский?

Арцишевский».

И это письмо осталось без ответа. А речь идет о трехстах случаях.

И еще письмо, уже автору этих строк. Это письмо не отредактировано, оно такое, как есть, в этом его сила.

«24 ноября 1959 года мой сын заболел остеомиелитом обеих голеней. Три месяца лежал в больнице Раухфуса, где ему были сделаны три операции. После выписки находился дома. Немного ходил, но ежедневно держалась температура от 37° до 38°. В октябре было обострение на правой ноге. Лежал дома под наблюдением врачей. Через некоторое время обострение прошло, и Виктор пошел в школу. В январе месяце 1961 года было новое обострение на обеих голенях. Апрель и май лежал в Военно-медицинской академии имени Кирова. После академии был отправлен за город, где все лето лежал с болями в ногах и с температурой. В сентябре месяце 1961 года вновь сильное обострение, во время которого мы его возили для консультации в Костно-туберкулезный институт, где туберкулеза костей не было обнаружено, а диагноз остеомиелита был подтвержден. После этого с сыном поехали к профессору Больницы имени Ленина товарищу Г., который сказал сыну: „Молодой человек, нужно становиться на протезы“. От профессора Г. мы сразу же поехали в Военно-медицинскую академию имени Кирова, где нам сказали, что в таких случаях они делают ампутацию, но, учитывая его возраст, предложили ряд трудных операций. Видя сильно ослабленный организм сына, мы отказались от такого предложения, надеясь все же получить лечение с наименьшими затратами здоровья.