Письма, 1886-1917 | страница 32

Начиная еще с 1915–1916 годов, когда Станиславский впервые стал заниматься с певцами Большого театра основами сценического искусства, и особенно после революции, когда он организовал и возглавил Оперную студию, он стремился создать из небольшого коллектива своих учеников и последователей передовой отряд смелых новаторов оперной сцены и в то же время обогатить оперу вечно живыми источниками реализма Щепкина и Шаляпина.

Он воспитывал в своих учениках ненависть к рутине и штампам, издавна и особенно крепко укоренившимся в опере и балете. Вместо ремесленных приемов наигранного пафоса и привычной имитации чувств он вооружал их внутренней, психофизической техникой и открывал перед ними путь органического целеустремленного творчества. От стертых и заезженных до пошлости трафаретов оперной игры и самодовлеющей заботы о «звучке» он уводил их к живым музыкально-драматическим образам, к логике их развития в спектакле. Он противопоставлял обособленному, внутренне бездейственному пребыванию на сцене поющих солистов и хора спектакль, построенный на ансамбле артистов-певцов, живущий единым сквозным действием и устремленный к идейной сверхзадаче. В его спектаклях драматическая сторона оперы существовала не в виде жалкого беспорядочно-случайного иллюстративного придатка к музыке; вырастая из музыки, драматическое действие сливалось с нею в неразрывное художественное целое и насыщало спектакль силой подлинного человеческого переживания. Последовательно внедряя свою «систему» в Оперную студию, Станиславский разрушал традиционную оперную условность, чтобы вывести своих учеников на простор поэтической одухотворенной жизненной правды, вне которой он не представлял себе никакого театра.

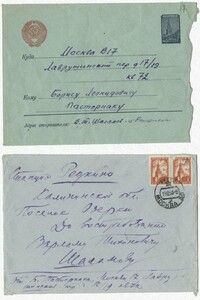

В то же время соприкосновение Станиславского с музыкой обогащало и самую «систему», открывая перед ним новые творческие возможности. Точность музыкальной фразы и интонации, законы музыкального ритма и темпа, виртуозно разработанная речь и постановка голоса актера — все это стало для него новым оружием в борьбе с натуралистическим житейским правдоподобием как в оперном, так и в драматическом искусстве. С новой и неожиданной стороны музыка вновь подводила его к монументальному реализму, основанному на ясном, четком и мощном сквозном действии, на строгой художественной экономии в отборе выразительных средств, на слиянии ритма слова и ритма движения, на графической точности и стройной гармонии мизансцен. Не случайно Станиславский писал в 1923 году Б. М. Сушкевичу: «Думаю, что соприкосновение с музыкой и пением откроет Вам большие горизонты в области драмы. Я через нее [музыку] понял чрезвычайно много, и планы мои расширились. Я знаю, как надо играть трагедию. Сам, может быть, не сыграю — стар и испорчен, но других научить могу. Ритм, фонетика и звуковая графика, так точно как и правильная постановка [голоса] и хорошая дикция, — одно из самых сильных и еще неизведанных средств в нашем искусстве».