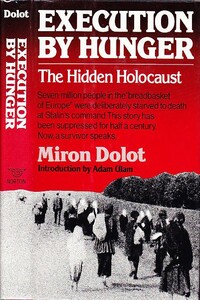

Голодомор | страница 71

ГЛАВА 13.

В колхозе наши жизни целиком зависели от коммунистов, в частности

– от местных представителей партии. Каждый наш шаг был под контролем. Ежедневные обязанности подчинялись строгому регламенту.

Мы должны были безропотно выполнять любой приказ, даже не вникая в его смысл. Мы были опутаны разветвлённой сетью, состоящей из тайных агентов, шпионов и провокаторов.

Нас всегда подозревали в измене. Даже проявления радости и горя могли быть поводом для подозрения. Грусть служила проявлением неудовлетворённости жизнью, в то время как радость, не смотря на её скоротечность, рассматривалась в качестве опасного проявления, способного подорвать веру в коммунистические устои. Важно было уметь скрывать свои настоящие чувства всегда и везде. Мы все усвоили, что нам позволено жить до тех пор, пока мы следуем линии партии, как в личной, так и в общественной жизни.

Спустя только два года после принудительной коллективизации, нормальных человеческих отношений больше не существовало. Соседи следили друг за другом, друзья предавали друзей, дети доносили на родителей, и даже родственники и члены одной семьи старались избегать друг друга. Теплота традиционной деревенской гостеприимности совершенно ушла из нашей жизни, на её место пришли недоверие и подозрительность. Постоянным нашим спутником стал страх: человек чувствовал себя беспомощным и одиноким перед чудовищной силой государства.

Партийная организация, общие собрания колхозников и совещания начальства стали руководящими органами колхоза. Контрольная комиссия и народный суд выполняли вспомогательную функцию по контролю и наказанию. Комсомол и Комнезём (эта организация беднейшего крестьянства сохранила своё существование даже после коллективизации) являлись партийным подспорьем. Другие организации, дублирующие друг друга, а также многочисленные секретные и несекретные агенты, агитаторы, пропагандисты и активисты использовались руководящими органами для того, чтобы быть в курсе всего происходящего.

Жизнь колхоза зависела от прихоти руководителя местной партийной организации. Остальное колхозное начальство просто выполняло то, что им приказывали. Партийный руководитель фактически являлся местным диктатором, обладая такой же властью, как и политический комиссар любого подразделения Красной Армии. Председатель колхоза не мог выносить решения, не получив одобрения партийного руководителя, подобно тому, как командир воинской части не отдавал приказа без согласия политкомиссара.