Последний сын дождя | страница 4

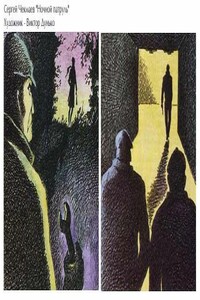

Нервы глаз, ушей, всего тела ощупывали лес далеко от места, где он находился: цепляли шорох, перебив света, визг впивающихся в землю корней. И, еще не добежав до землянки километра два, Сурнин вдруг замер тревожно, шатнулся к испятнанной лишаями смоляных слез елке и приник к ее комлю.

Пространство впереди было неспокойно: там будто что-то шевелилось, ворчало и бредило. И кровь уловили чуткие Федькины ноздри.

Кровь—это уже не шуточки. Он метнулся в сторону, прячась и припадая к земле. Отбежал десятка полтора метров и остановился, сопя и вздрагивая.

Дудки! Разве уйти Федьке от леса—темной, озорной и опасной своей любви? Разве уйти летчику от аэродрома, по выжженным плитам которого улетели безвозвратно милые его други? Уйти ли моряку от океана — а сколько их там, в зеленой глубине!..

Федька закружился, запетлял между стволами, поскуливая от страха и неизвестности; постепенно путь его спрямился и лег туда, где на далекой поляне текла в землю темная, сургучная кровь и пучилось чье-то сердце.

Почти достигнув поляны, Сурнин описал вокруг нее размашистый круг. Он уже чуял зверя, и непонятное беспокойство забродило в нем. Зверюга был крупный, но странный для ведомых Федьке лесных повадок: он не трубил и не расточал последние силы, возглашая о своей смерти; этот как бы скрадывал ее, костлявую, от других лесных обитателей, лишь тихая возня, гнусавый хриплый человеческий стон и густой, пряный запах крови…

Да ляд с ней, с кровью, в конце-то концов, мало ли он сам пролил ее на своем веку! А пожива очень даже просто могла случиться… Подплясывая от возбуждения, он приблизился к деревьям на краю поляны, оглядел ее сквозь негустую сеточку голых осенних веток и вдруг замер, разинув маленький щербатый рот.

Из жухлой травы тянулось к нему бородатое мужское лицо с желтыми выпученными белками. Нос был крупный, вздернутый на конце, с широкими вывороченными ноздрями. Руки, которыми мужик упирался в землю, приподымаясь, ходили ходуном от боли и слабости. Огромная шапка иссиня-черных волос, крупные молодые зубы, то ли в оскале, то ли в жалкой улыбке сверкнувшие на набрякшем от напряжения лице… Цыгана, вот кого напомнил он Федьке — так, вскочил вдруг в памяти озорной и дикий дружок.

Несмотря на изрядный холод, мужик до пупка был совершенно голый — вот что удивительно! А от пупка… Дело в том, что от пупка он и не был никаким мужиком: на линии талии торс его неуловимо, легко переходил в конский круп. Это сзади. Спереди же — в обычную лошадиную грудь, измазанную слизью мокрой земли и пота. Бились, стригли траву острые четыре копыта, зрачки полуконя-получеловека то закатывались и медленно тухли, то снова вздрагивали и ловили лицо, глядящее из-за древесного комля.