Заметки об инициации | страница 25

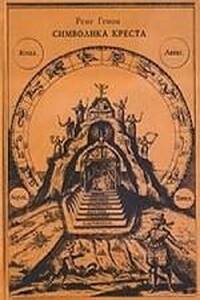

Традиционные формы можно сравнить с путями, ведущими к одной и той же цели[44] и все же различными; ясно, что нельзя следовать разными путями одновременно и что, вступив на один из них, надо неуклонно придерживаться его до конца; ведь переходя с одного на другой, вообще рискуешь затормозить продвижение, если не заблудиться совсем. Только тот, кто дошел до конца, тем самым преодолел все остальные пути, ибо ему уже не надо проходить их сызнова; он может, если нужно, придерживаться любых форм без различия, — но именно потому, что они преодолены и отныне уже объединены для него в их общем принципе. В целом он по-прежнему будет придерживаться внешне той или иной определенной формы — хотя бы для того, чтобы подать «пример» окружающим, которые пока не достигли того же уровня, что и он; но если обстоятельства потребуют, он сможет также участвовать и в других формах; ведь с той точки зрения, на которой он находится, между ними нет уже никакого реального различия. Впрочем, поскольку все формы будут для него едины, станут невозможными ни смешение, ни путаница — эти неизбежные спутники разнообразия как такового; но при этом речь идет только о том, кто действительно оказался за пределами этого разнообразия; для него формы уже не носят характера путей или средств, в которых он более не нуждается; они существуют лишь как выражения единой Истины, пользоваться которыми сообразно обстоятельствам столь же оправданно, как и говорить на различных языках, чтобы тебя понимали те, к кому ты обращаешься.[45]

Между этим последним примером и случаем беспорядочного смешения традиционных форм существует такое же различие, как между синтезом и синкретизмом; вот почему необходимо в связи с этим хорошенько уточнить последнее. В самом деле, тот, кто рассматривает все формы в самом единстве их принципа, как мы только что сказали, имеет по преимуществу синтетическое представление о них в самом строгом смысле слова; он находится в равной мере внутри их всех, и даже более того — в точке, которая для всех них есть самая внутренняя — ведь она и является их настоящим общим центром. Повторяя сравнение, только что употребленное нами, скажем, что все пути, выходящие из различных точек, идут, сближаясь все более, но оставаясь раздельными вплоть до того момента, когда они сольются в этом едином центре;[46] но, увиденные из самого центра, они в действительности являются лишь его лучами, которые исходят из него и связывают его с многочисленными точками окружности.