Гений, или Стяжание Духа (К 190-летию Н. В. Гоголя) | страница 9

Глава вторая. Бунт духа

«Молю тебя, жизнь души моей, мой Гений!

О, не скрывайся от меня!»

Н. Гоголь,1834 г. «Воззвание к гению».

Но после «Иванычей» вся «молодежь пошла говорить гоголевским языком», языком необыкновенным по своей естественности, действующим «просто опьяняющим образом». А почему бы и нет! Ведь Россия еще не переживала того языкового восторга, которое получили французско- и немецкоговорящие страны в средние века после языковых реформ, совершенных в них Ришелье и Лютером, отчего пластичность языка в этих странах приобретала характер мыслительного искусства, для которой сложность структуры языка определяется сложностью его мышления. Увы, сам Гоголь еще находится в той удивительной форме самообольщения, когда занимается самопротекцией через друзей, рекомендуя им говорить о себе в превосходных степенях о его педагогических и исторических способностях. Но и это нелишне для молодого и бедного человека и когда в «награду отличных трудов» он пожалован от ее императорского величества 9 марта 1834 г. бриллиантовым перстнем, что запротоколировано в аттестате Гоголя, выданным ему С. -Петербургским университетом, то впопыхах от радости забывает критически осознать, что его лекции по истории были ниже всякой критики. И «презент» был простым знаком вежливости…со стороны его друзей, ходатайствовавших за него перед императрицей, чтобы смягчить фиаско профессуры Гоголя, «поскольку самое вступление его в университет путем окольным отдаляло его…как человека» от студентов. И хотя он влагал в свои лекции прелесть выражений, делавших его несомненно красноречивым, воодушевлявших молодых слушателей, но сами слушатели почти сразу поняли несостоятельность Гоголя как профессора и научного исследователя.

Тем не менее, увлеченность предметом истории его была такова, что вызывала в университетских кругах нарекания в его фантастическом самолюбии, делая его посмешищем для студентов.

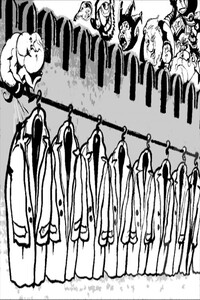

Но в промашках его удивительного самомнения и поступков, граничащих с благоглупостью, зреют семена гениальности того психофизиологического состояния, без которых невозможен гений в его самовыражении, в его обостренном чутье, с неутомимым инстинктом самобичевания, в исступленной страдательной правдивости, вспышкой страсти к самоосмеянию. И потому совершенно неудивительно, что его длинный нос появляется как просто «Нос». Удивительно другое, что погодинский «Московский наблюдатель» отказывается опубликовать эту повесть «по причине ее пошлости и тривиальности». Внутренняя безысходная тоска, появляющаяся как результат неверия в свои силы при внешней и тайной напористости, требовали внутри него самого опоры. Эта опора и есть причина той веселости, когда человек развлекает себя сам, «выдумывая смешные лица и характеры», вовсе не задумываясь о том, будет ли от этого какая-нибудь польза. Истина, отражающаяся в правде своими неисчезающими лучами, обретающая в ней эстраду, колеблемую костром оркестра жизни, вдруг, вывертывается волчком кукиша как «Нос» в жизни общества, расхлестав соленую слюну умилений немецкой, французской и английской литературой. «Нос» скрючил рты салонной публики, с удивлением взиравшей «на худую, длинноносую фигуру с двумя высоко торчавшими — в виде ушей — концами черного шелкового платка». И когда в 1835 г. потомки Кобылы, мясные по форме и масонообразные в душе, слушали в большом собрании в его исполнении «Женитьбу» с неподражаемой интонацией, мимикой и переливами в голосе, они уже обрекали его на злостные и ядовитые нападки за его авторскую деятельность, за его характер, за его непрезентабельный внешний вид, ставя на нем заранее клеймо осуждения всей петербургской публики.