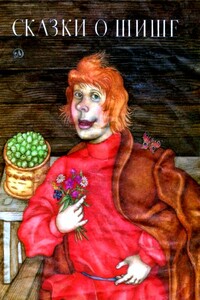

Сказы и сказки | страница 8

И такая жизнь, оказывается, и требует от человека неиссякаемой любви, непрестанного нравственного подвига, притом неэффектного, невидного, не рассчитанного ни на какое признание со стороны:

«Матрена смолода плотная была, налитая, теперь выпала вся. Мне ее тошнехонько жалко:

— Матрешишко, ты умри лучше!

— Что ты, Матвей! Я тебе еще рубаху стирать буду!…»

Лишь самым большим художникам отпущено такое разумение «силы и смысла письма». С пронизывающим лаконизмом Шергина идет в сравнение разве немногословность одного из его прямых литературных учителей — Аввакума. Это на страницах читанного-перечитанного писателем «Жития» жена протопопа Марковна, находясь на пределе физического изнеможения, находит в себе силы поддержать мужа простыми, незабываемыми словами: «… добро, Петрович, ино еще побредем».

Матрена Корелянина принадлежит к тысячам женщин, кто был в супружестве «помощниками неусыпающими, друзьями верными», кто в дни отходничества мужей «сельдь промышлял, сети вязал, прял, ткал, косил, грибы, ягоды носил», а еще вершил мужское поделье: «тес тесал, езы бил (перегораживал реки для семужьего лова. — А. Г.), кирпичи работал» — кто безвестно созидал богатство России. Их, безымянных, обойденных «монографическим» вниманием историков Отечества, — их, никогда высоко не мысливших о себе и так и не узнавших (хотя слагали они песни, причитания, пели былины, сказывали сказки!), что они цвет земли нашей, — разыскивал в поморской стороне и воскрешал словом своим к долгой жизни Борис Викторович Шергин. Подвижничество, верил он, должно служить для людей вечным образцом.

Писатель не раз говорил, что все его искусство — заимствование из языкотворчества трудящихся людей, что он прошел огромную школу освоения народного слова: «Ряд лет я записываю разговорную речь, главным образом у себя на родине, в пределах бывшей Архангельской губернии. Промышляю словесный жемчуг „по морям и волнам“, на пароходах и на шхунах, по пристаням и по берегам песенных рек нашего Севера. Слушаю, как говорит народ и что говорит».

Шергин называл «северными художниками слова» рыбаков, лесорубов, заводских рабочих, в «картинную, насыщенную образами речь» которых писатель был влюблен.

Художественный мир Шергина заселен работниками разных ремесел, а потому профессиональные словари живут в языке Шергина. В очерке «Рождение корабля» от корабельщиков автор заимствует выражения: «Ель на воде слабее сосны», «Он обходил берега Ледовитого океана, строя шкуны… и елы сшивая», «отворили паруса», «паруса обронив, бросили якоря». Из лексикона плотников берет он образ для пейзажной картины: «птицы разом вскрикнули и поднялись над мелями в три, в четыре венца» («Для увеселенья»). По-мореходски уместно именует писатель путешествия «путеплаваниями» («Достояние вдов»). Шергин наглядно показывает, как обогащался национальный словарь лексикой, а слова оттенками в устах профессионалов. В новелле «Лебяжья река», посвященной труду мастеров росписи по дереву, приводятся рабочие (и вместе изысканнейшие!) эпитеты-термины, обозначающие колеры исключительной нежности: «светло-осиновый» и «тьмо-лимонный». В рассказе «Устюжского мещанина Василия Феоктистова Вопиящина краткое жизнеописание» маляр точнейше пользуется глаголами-терминами: «краска должна вмереть в дерево», «лубочные картины… цветил ягодным соком».