Если однажды зимней ночью путник | страница 46

Я так подробно рассказываю об этом случае, потому что – не сразу, а много позже – он был воспринят как предостережение всему, что должно было случиться; а также потому еще, что эти и другие приметы времени должны протянуться по странице, как протянулись по городу военные обозы (впрочем, слово «обозы» вызывает довольно расплывчатый образ, но именно некоторая расплывчатость и не повредила бы в данном случае, ибо она была разлита в воздухе того смутного времени); как растянулись между домами широкие полотнища лозунгов, призывавших население подписываться на государственный заем; как растеклись по улицам колонны рабочих, маршруты которых не должны были совпадать, поскольку они организованы враждующими профсоюзными объединениями: одни выступали за продолжение забастовки на оружейных заводах Каудерера до победного конца, другие – за прекращение забастовки, настаивая на поголовном вооружении населения для отпора контрреволюционным формированиям, окружающим город. Пересекаясь, эти косые линии образуют ограниченное пространство, в котором перемещаемся я, Валерьян и Ирина, где наша история может возникнуть из ничего, найти исходную точку, получить направление, обрести очертания.

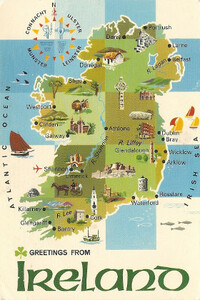

С Ириной я познакомился в тот день, когда фронт придвинулся к Восточным воротам на расстояние не менее двенадцати километров. Пока городское ополчение – юноши моложе восемнадцати и старики резервисты – закреплялось на подходах к Скотобойне – само название этого места звучало как дурное предзнаменование, неизвестно только для кого, – непрерывный поток беженцев вливался в город по Железному мосту. Крестьянки несли на головах корзины, из которых выныривали гусиные шеи; обезумевшие свиньи шмыгали под ногами, удирая от гикающих парней (в надежде избежать военных реквизиций, крестьянские семьи укрывали детей и домашний скот или отправляли их прочь от себя); понуро плелись пешие и конные солдаты, бросившие свои части или пытавшиеся присоединиться к основным силам, рассеянным повсюду; убеленные сединами аристократки возглавляли вереницы навьюченных слуг; санитары тащили носилки с ранеными, а рядом тянулись выписанные из госпиталей бойцы, разносчики мелких товаров, чиновники, монахи, цыгане, воспитанницы бывшего Училища офицерских дочерей в одинаковых пальтишках: все они мелькали в узорчатых завитках перил, точно гонимые влажным, пронизывающим ветром, дувшим, казалось, из прорех в географической карте, из брешей, разорванных войною граней и границ. Многие искали в те дни убежища в городе; кто боялся разгула восстаний и грабежей, кто, по известным причинам, не хотел оказаться на пути старорежимных войск; кто стремился найти защиту у хрупкой власти Временного Совета, а кто попросту пользовался неразберихой и хладнокровно преступал закон, старый или новый – какая разница. Каждый чувствовал, что на карту поставлена его собственная жизнь; тут уже было не до разговоров о солидарности, настало время пускать в ход зубы и когти; и все же складывалась некая общность – негласный уговор, по которому перед лицом опасности люди становились плечом к плечу и понимали друг друга без лишних слов.