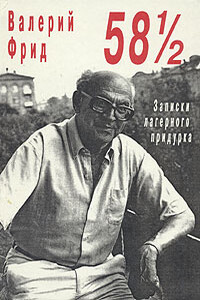

58½: Записки лагерного придурка | страница 84

Свиданию никто не мешал, только время от времени заходил кто-нибудь из начальства поглядеть на полковника. А «полковник» каждый раз вскакивал и стоял чуть ли не навытяжку перед лейтенантами и даже старшиной-надзирателем. Мне было стыдновато — да и им, по-моему, неловко.

Пришел познакомиться с отцом и начальник санчасти Друкер, фельдшер по образованию. Рассказал про странную эпидемию, попросил совета и впоследствии важно вставлял в разговоры с подчиненными: «Я консультировался с московской профессурой». Батю он заверил, что найдет для меня какую-нибудь работу по медицинской линии, и оставил нас одних.

Понизив голос, отец спросил:

— Валерочка, скажи... правда ничего не было?

Я даже не сразу сообразил, что он говорит о нашем покушении на Сталина. Успокоил его, рассказал, что успел, про следствие — и свидание подошло к концу. Отец снова расстроился:

— Может быть, в последний раз видимся. Старый насос уже не тот. — Он похлопал себя по сердцу.

Я не поверил, велел не выдумывать глупости. А зря: через полгода он умер — правда, от рака, а не от болезни сердца.

Отец уехал, и Друкер выполнил свое обещание: предложил послать меня на другой лагпункт, санитаром. Но я отказался — думаю, к его облегчению: покровительствовать зеку с режимным восьмым пунктом пятьдесят восьмой статьи было рискованно. «Кум», оперуполномоченный, этого не одобрил бы.

Отказался я от лестного предложения не ради душевного покоя начальника санчасти. Просто не хотелось уезжать с насиженного места, от Петьки Якира, с которым мы «хавали вместе» — знак тесной дружбы. Появились уже и новые друзья. А тут как раз освободилось в конторе место хлебного табельщика. И бухгалтер продстола Федя Мануйлов взял на эту должность меня.

Главную роль здесь сыграло не личное обаяние, а посылки, которые каждый месяц слали мне родители. С посылочниками было полезно водиться: кормежка и на нашем благополучном лагпункте была никудышная: жиденькая как понос кашка из гороха или же из магара, несортового проса, суп из иван-чая — изобретение отдела интендантского снабжения. Иван-чай, красивый лиловый цветок, в инструкциях ОИС проходил по графе «дикоросы». А зеки называли его Блюмин-чай, по фамилии начальника ОИС. Баланда из Блюмин-чая — темная прозрачная жидкость, от которой нёбо делалось черным, как у породистой собаки. В суп закладывалась и крупа — «по нормам ГУЛАГа». «Крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой» — так описывал это блюдо лагерный фольклор. И еще так: «суп ритатуй, сверху пусто, снизу...» — понятно, что. По тем же нормам зеку раз в день полагалось мясо или рыба. Чаще всего это был маленький, с пол спичечного коробка, кусочек соленой трески. А если ни трески, ни мяса на складе не было, заменяли крупой: сколько-то граммов добавляли в кашу. Словом, «жить будешь, а... не захочешь», грустно констатировал тот же фольклор. О еде говорили и думали постоянно. Продуктам давали ласковые уважительные прозвища: «хлеб — хороший человек», «сахареус», «масленский». Как волшебную сказку мы слушали рассказы старых зеков (кстати, в Каргопольлаге говорили «зыков») о довоенном времени, когда в лагерных ларьках можно было купить халву. Халва — она сладкая, жирная, тяжелая. Чего еще надо для счастья?