Три очерка о русской иконе | страница 46

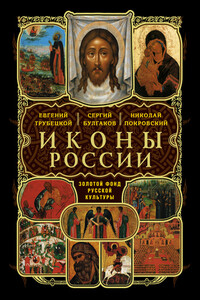

Мы имеем и другие, еще более прямые указания на зависимость русских иконописцев конца XIV в. от греческих влияний. Известный иеромонах Епифаний, жизнеописа-тель преподобного Сергия, получивший образование в Греции, просил Феофана Грека изобразить в красках храм Святой Софии в Константинополе. Просьба была исполнена и, по словам Епифания, этот рисунок послужил на пользу многим русским иконописцам, которые списывали его друг у друга.6 Этим вполне объясняется нерусский или не вполне русский архитектурный стиль церквей на многих иконах XIV века, особенно на Иконах Покрова Пресвятой Богородицы, где изображается как раз храм Святой Софии.

Теперь всмотритесь внимательнее в иконы XV и XVI века, и вас сразу поразит полный переворот. В этих иконах решительно все обрусело -- и лики, и архитектура церквей, и даже мелкие чисто бытовые подробности. Оно и не удивительно. Русский иконописец пережил тот великий национальный подъем, который в те дни переживало все вообще русское общество. Его окрыляет та же вера в Россию, которая звучит в составленном Пахомием жизнеописании св. Сергия. По его словам русская земля, веками жившая без просвещения, напоследок сподобилась той высоты Святого Просвещения, какое не было явлено в других странах, раньше принявших веру христианскую. Этой несравненной высоты Русь достигла благодаря подвигу св. Сергия.7 Страна, где были явлены такие светильники, уже не нуждается в иноземных учителях веры; по мысли Пахо-мия, она сама может просвещать вселенную.8 В иконе эта перемена настроения сказывается прежде всего в появлении широкого русского лица, нередко с окладистою бородою, которое идет на смену лику греческому. Не удивительно, что русские черты являются в типичных изображениях русских святых, например, в иконе св. Кирилла Белозерского, принадлежащей епархиальному музею в Новгороде.9 Но этим дело не ограничивается. Русский облик принимают нередко пророки, апостолы, даже греческие святители -- Василий Великий и Иоанн Златоуст; новгородская иконопись XV и XVI вв. дерзает писать даже русского Христа, как это ясно видно, например, в принадлежащей И. С. Остроухову иконе Спаса Нерукотво-ренного. Такое же превращение мы видим и в той храмовой архитектуре, которая изображается на иконах. Это особенно ясно бросается в глаза при сравнении икон Покрова Богородицы, упомянутой остроуховской, и знаменитой новгородской иконы XV в., принадлежащей петроградскому музею Александра III. В этой последней иконе изображен константинопольский храм Святой Софии; на это указывает конная статуя строителя этого храма -императора Юстиниана, помещающегося слева от него. Но во всем прочем уроки учителей-греков, видимо, забыты: в изображении утрачено всякое подобие греческого архитектурного стиля: весь облик храма -- чисто русский, в особенности его ясно заостренные главы; и не одни главы, -- все завершение фасада приняло определенно луковичную форму. У зрителя не остается ни малейшего сомнения в том, что перед ним -- типическое воспроизведение родного искусства. То же впечатление родкого производят и вообще все храмы на новгородских иконах XV века.