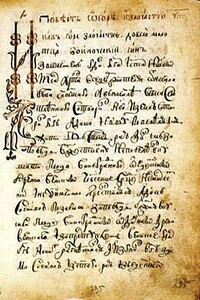

Библиотека литературы Древней Руси. Том 6 (XIV - середина XV века) | страница 20

Легенда о чуде с суздальцами возникла, очевидно, в XIII—XIV веках и проникла в письменность еще до ее Пахомиевской обработки. Скромный рассказ летописи об отражении в 1169 году приступа суздальцев, в котором тема чуда еще отсутствовала, был заменен в новгородской летописи новым — с особым заголовком: «О знамении святей Богородици». Рассказ этот повествует о том, как в Новгороде во время осады его суздальцами оказались лишь «князь Роман молод» да владыка Иоанн и посадник Якун. Для отражения приступа вынесли на забрало острога из церкви Спаса на Ильине улице икону Знамения. Три дня съезжались суздальцы, «попустиша стрелы, аки дождь умножен на острог». Икона оборотилась лицом к городу, спиной к осаждавшим суздальцам, и «паде на них тма на поле, и ослепоша вси». Новгородцы, выйдя из острога против суздальцев, «овых избиша, а другыя изымааше, а прок их зде отбегоша». «И продавааху суздальца по две ногате» (Софийская первая летопись).

Этот краткий рассказ Пахомий Серб дополнил некоторыми, очевидно, устными известиями, а кое в чем развил от себя, воспользовавшись для этого версиями северо-восточных летописей. Летописец-суздалец не знает чуда с иконою Знамения на забрале у Десятинной церкви, но он повествует зато о том, как в трех новгородских церквах на трех иконах заплакала Богородица, предвидя наказание новгородцам от Бога за их грехи. Пахомий в своем «Похвальном слове Знамению» изобразил дело так, что плакала вынесенная на забрала Богородица, раненная стрелою суздальцев, а владыка Иоанн собрал слезы ее в свой «мафорий» (омофор). В «Слове» Пахомия события схематизированы и лишены всяких конкретизирующих деталей, местного и исторического колорита. Поход на Новгород соединенных сил суздальцев, половчан, рязанцев и прочих изображен как поход одного великого князя, которого Пахомий называет «лютым фараоном». Походу придана порочащая «психологическая» мотивировка в обычной, традиционной манере: «Завистью разгорелся и, собрав вои от различных стран, покушашеся ити на предъреченный град» — Новгород. Перед походом — опять-таки по литературной традиции — Андрею посылается Богом предостережение: болезнь. «Но ума ненаказаннаго никтоже исцелити не възможе». Андрей Боголюбский сравнивается с лютым фараоном, а защитник Новгорода архиепископ Иоанн объявляется мужем совершенным в добродетели. Описание осады заменено общей фразой, что осаждавшие «творяще елика обычнаа пленующемъ делати и град раздрушати». В трафаретном описании приступа («стрелы якоже дождь» и проч.) Пахомий допускает явные анахронизмы. вводя в дело современную ему, но еще отсутствовавшую в XII веке артиллерию («и громы каменных метании»). Описание самого чуда прерывается лирическим восклицанием: «О чюднаго ти посещения, Владычице! О неизреченной помощи твоей, Пречистаа!» Кроме того, введены длинные речи-молитвы Иоанна, ответный «глас свыше» и проч. За фактической частью изложения в «Слове» следовало традиционное «радование» Богоматери, заканчивавшееся отнюдь не традиционным радованием Новгороду: «...радуйся и ты, Великий Новъград, сподобивыйся такового неизреченного таинства». Заканчивается «Слово» молитвой, традиционные слова которой должны были звучать в обстановке середины XV века особенно остро: молитва заключалась прошением об избавлении «града нашего» «от глада, губительства, труса, и потопа, нашествия иноплеменникь». Под «иноплеменниками», очевидно, разумелись суздальцы...