Библиотека литературы Древней Руси. Том 6 (XIV - середина XV века) | страница 12

Если раньше история представлялась человеческому сознанию как цепь событий, то теперь она предстает и как смена состояний. Состояние зависимости от иноземной власти резко противостоит прежней независимости Руси.

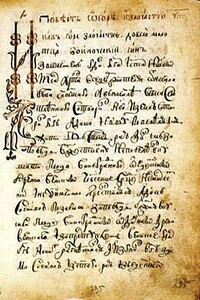

С конца XIV века на основе летописей других княжеств и существования в самой Москве непрерывавшихся традиций ведения исторических записей усиленно развивается московское летописание. Московское летописание стремится охватить своими записями все русские земли, иначе говоря — стать летописанием общерусским. Используются летописи Твери, Владимира, Нижнего Новгорода, Ростова, Новгорода и других городов. Московские летописцы не только «записывают», но и осмысляют события, стараются извлечь из событий нравоучительнын смысл, ищут в истории уроки нравственные, политические и даже просто военные. В летописание проникают элементы публицистические, что было так типично для летописания XI—XIII веков. Характерно, что киевская Повесть временных лет по-прежнему переписывается во главе русских летописей, подчеркивая тем самым «связь времен», общность исторических корней, происхождения русского народа и княжеского рода.

Наиболее значительное пронзведение московского летописания — это Троицкая летопись, использованная в свое время Н. М. Карамзиным в его «Истории государства Российского» и сгоревшая в пожаре 1812 года, тогда же, когда сгорела и рукопись «Слова о полку Игореве». Текст Троицкой летописи был восстановлен по частям с разной степенью достоверности известным советским историком — М. Д. Приселковым.[2]

Интерес к недавней истории отразил замечательный цикл произведений, посвященных центральному событию эпохи — Куликовской битве: две летописные повести о Куликовской битве (краткая и пространная), поэтический отклик на сражение «за Доном» — «Задонщина», очень популярное в древней Руси «Сказание о Мамаевом побоище», а также «Слово о царе и великом князе Дмитрии Ивановиче».

В «Задонщине» имеется в начале текста такое место: «Снидемся, братия и друзи и сынове рускии, составим слово к слову...»[3] Обычное понимание этого места такое: «...создадим произведение...» Но такого выражения нигде больше в древнерусских текстах не зафиксировано. Написание нового произведения, сочинительство, никогда не представлялось как «соединение слов».

Вместе с тем выражения «приложить слово к слову», «составить слово» встречается довольно часто (например, в Киево-Печерском патерике), и оно означает соединение различных произведений в одно, сочинение произведения («слово» означает произведение, а не только слово — единица речи); «оставить слово» — прекратить рассказ.