Библиотека литературы Древней Руси. Том 4 (XII век) | страница 123

Β 1163 г. митрополит Федор умер. И снова сделана была попытка вернуть Климента Смолятича на митрополию. На этот раз его поддержал сам великий киевский князь Ростислав Мстиславич, решившийся просить Византию ο поставлении Климента и пославший, как сообщает летопись, в Константинополь своего посла, «хотя оправити Клима в митрополью». Но княжеского посла опередил новый митрополит Иоанн, присланный в Киев от константинопольского патриарха. Князь Ростислав поначалу не хотел принимать этого митрополита, но византийский император поднес ему «дары многи», уговаривая признать их ставленника, и Ростислав Мстиславич согласился. Право поставлять на Русь митрополитов осталось за константинопольским патриархом.

С этого момента русские летописи перестают упоминать ο Клименте Смолятиче; дальнейшая судьба его неизвестна.

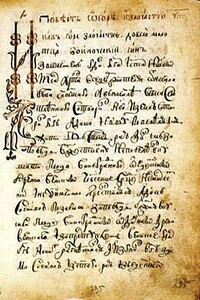

Послание пресвитеру Фоме — единственное дошедшее до нас сочинение митрополита Климента, хотя из летописи известно, что он «многа писаниа, написав, предаде». Летописи сохранили характеристику Климента Смолятича как книжника и философа, какого прежде не бывало в Русской земле, и его Послание подтверждает неслучайность такой характеристики. Пресвитер Фома, как видно из контекста Послания, укорил Климента Смолятича в том, что он тщеславится своей ученостью. Β ответ на это Климент обрушил на своего адресата целый поток аллегорических толкований текста Священного писания, доказывая ему необходимость их постижения для духовного воспитания христианина. Письмо Климента — это настоящий трактат в защиту аллегорического способа понимания Писания, из которого видно, что автор его прошел хорошую школу византийской образованности.

Со времен возникновения в Византии на заре христианства Александрийской школы богословия христианская культура разрабатывала аллегорический метод понимания библейской священной истории, заключающийся в том, что совершившееся во времени событие понимается как иносказание ο смысле, пребывающем вне времени. При таком подходе κ тексту Священного Писания всякий библейский рассказ подлежит толкованию в трех значениях: буквальном (или историческом), моральном (или душевном) и мистическом (или духовном). По Посланию Климента Смолятича видно, что аллегорическим методом толкования библейских текстов он владел вполне.

Философами на Руси называли людей образованных, ученых. Β Византии это слово имело и более конкретный оттенок, там оно употреблялось в значении звания для лиц, окончивших высшую школу, и было равноценно званию учителя. Современники называли Климента Смолятича философом, из его Послания κ пресвитеру Фоме видно, что на это у них были основания.