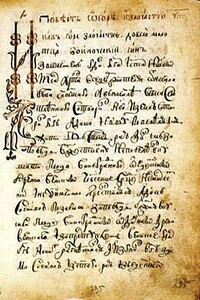

Библиотека литературы Древней Руси. Том 2 (XI-XII века) | страница 12

Выразительный образ такого писателя — передатчика божественных истин — рисуется в «Слове о поучении церковном», которое часто приписывается в рукописях Кириллу Туровскому: «Якоже бо кто грамоту цареву или княжу принесеть во град под рукою его сущим, не испытают житья принесшему и — богат ли есть или убог, или грешен, или праведен; но тех точью чьтомых послушают, и тщатся аки ничто их не забыл; аще ли котораго слова не гораздо слышить, то впрашают слышавшаго; аще ли бесчинен человек голку сътворить, то бьюще отгонять и, аки пакость творяща. Да аще от земнаго князя толико внимание бываеть, то колми паче сде внимати нам подобаеть, идеже ангелом Владыка беседуеть».[12] Итак, проповедник, писатель — это гонец, приносящий в град «грамоту цареву». Никого не интересует — богат ли этот гонец или убог, грешен или праведен. Внимание всех устремлено только к тому, что сказано в царевой грамоте. Вот почему церковный писатель так часто пользуется чужим материалом, пересказывает мысли отцов церкви, использует их образы, их темы. Он с самого начала рассматривает себя только как передатчика чужих мыслей. «Се не мене деля послушайте — аз бо грешник есмь, — но евангельскаго учения послушайте»,[13] — говорит автор «Слова о поучении церковном». Божественное учение подобно золоту или серебру, меду шги вину, которые писатель только раздает от имени Бога: «Сопросъшю вы, отвещайте ми, аще злато или сребро по вся дни раздавал бых, или мед, или вино, но <то> бысте приходили сами, не призываеми, друг друга бысте сами понужали? Ныне же словеса Божьи раздаваю, лучше паче злата и каменья драгаго и слашьша меду и ста».[14]

Как глашатай божественной истины, писатель должен быть чист сердцем. В слове «О благоречии, о высоте и святости слова человеческого» составитель русского Пролога пишет: «Благая словеса от благого сокровища сердечнаго исходят. Аще же кто не очистит сердца своего от злобословесия, той добра о себе беседовати не может; аще бо и мнится глаголати послушником (внимающим, слушающим), не приятна суть словеса его, но отметна, не имущя благодати святаго Духа».[15] В «Слове о слепце в неделю 6-ю по Пасхе» Кирилл Туровский прямо заявляет: «В души бо грешне ни дело добро, ни слово пользьно не ражаеться».[16]

Слово дается человеку от Бога. Человек может быть носителем этого дара, но для этого он должен просить о нем Бога: «Хотяй же убо ползовати кого в словесах, да просит у Бога слова на отверзение уст своих».