История Земли без Каменноугольного периода | страница 11

Прежде всего: о чем говорит вышеприведенная таблица?..

Да практически ни о чем!..

В ней показана выборка всего по нескольким химическим элементам, из процентного содержания которых в приведенном перечне ископаемых делать серьезные выводы на самом деле просто нет никаких оснований. Как в отношении процессов, которые могли бы приводить к переходу ископаемых из одного состояния в другое, так и вообще об их генетической взаимосвязи.

И между прочим, никто из приводящих данную таблицу так и не потрудился объяснить, почему выбраны именно эти элементы, и на каком основании тут пытаются провести связь с полезными ископаемыми.

Так – высосали из пальца – и нормально…

Опустим ту часть цепочки, которая касается древесины и торфа. Связь между ними вряд ли подлежит сомнению. Она не только очевидна, но и реально наблюдаема в природе. Перейдем сразу к бурому углю…

И уже на этом звене цепи можно обнаружить серьезные изъяны теории.

Однако сначала следует сделать некоторое отступление, связанное с тем, что для бурых углей «общепринятая» теория вводит серьезную оговорку. Считается, что бурые угли образовывались не только в несколько иных условиях (нежели каменный уголь), но и вообще в другое время: не в каменноугольный период, а существенно позже. Соответственно, и из других пород растительности…

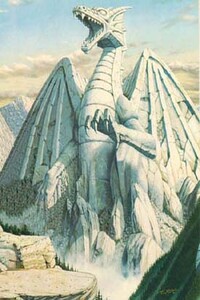

Болотистые леса третичного периода, покрывавшие Землю приблизительно 30-50 миллионов лет тому назад, дали начало образованию месторождений бурого угля.

В буроугольных лесах встречались многие породы деревьев: хвойные из родов Chamaecyparis и Taxodium с их многочисленными воздушными корнями; лиственные, например, Nyssa, влаголюбивые дубы, клены и тополи, теплолюбивые породы, например, магнолии. Преобладавшими породами были широколиственные породы.

По нижней части стволов можно судить о том, как они приспосабливались к мягкой болотистой почве. Хвойные деревья имели большое количество ходулеобразных корней, лиственные — конусообразно или луковицеобразно расширенные книзу стволы.

Лианы, обвивавшие стволы деревьев, придавали буроугольным лесам почти субтропический вид, способствовали этому и росшие здесь некоторые виды пальм.

Поверхность топей была покрыта листьями и цветами кувшинок, берега топей окаймлялись тростником. В водоемах водилось много рыбы, земноводных и пресмыкающихся, в лесу жили примитивные млекопитающие, в воздухе царили птицы.

Рис. 5.Буроугольный лес (по З.Буриану)

Изучение сохранившихся в углях остатков растений позволило проследить эволюцию углеобразования – от более древних угольных пластов, образованных низшими растениями, до молодых углей и современных торфяных залежей, характеризующихся большим разнообразием высших растений-торфообразователей. Возраст угольного пласта и связанных с ним пород определяют по видовому составу остатков содержащихся в угле растений.