Живущие во льдах | страница 32

Мы же стремились освоить обездвиживание и мечение не любых встреченных зверей, а самок и медвежат, находящихся в берлогах. Это можно осуществить только в марте — апреле, когда в Арктике стоит далеко не лучшая погода. Уже поэтому следовало быть готовым ко многим трудностям. Взять хотя бы «летающие шприцы», которыми мы были оснащены. На морозе их капризам нет конца. Водные растворы препаратов использовать нельзя: во время полета шприца, хотя летит он недолго, его содержимое успевает замерзнуть. В спирту же не все препараты растворимы, и, следовательно, набор их для нас сокращается. При сильных холодах обездвиживающее снаряжение вообще бездействует: отказывает механизм ружья, густеет смазка в стволе. Впрочем, это еще не главные трудности. Непросто подойти к берлоге, устроенной на крутом и высоком склоне (а ведь именно здесь чаще всего и располагаются убежища зверей), найти или вырубить в снегу площадку, на которой могли бы поместиться люди и необходимое оборудование. Даже если знаешь, что рядом товарищ, что в руках его карабин и что он страхует тебя, все равно не так уж приятно близкое соседство хозяйки берлоги. К тому же стрелять шприцем нужно почти в упор и только в щеку, поскольку стрелок видит лишь голову зверя.

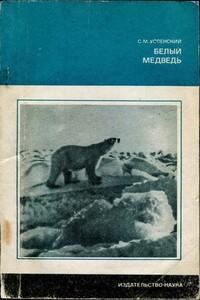

Но что поделаешь! Ведь только так можно выяснить, пользуются ли самки на протяжении своей жизни одним и тем же «родильным домом», из каких районов Арктики они приходят сюда и вообще насколько развито у животных «чувство дома». Мы шли сейчас на заведомые трудности еще и из тех соображений, что освоение надежных способов обездвиживания самок в берлогах открывало путь к «бескровному» отлову медвежат, то есть было прямо связано с охраной животных. Чтобы поймать или взять из берлоги медвежат, долгое время приходилось убивать самок. Заготовка медвежат превращалась подчас и в удобное прикрытие для браконьеров. Но уже в 1969 году отстрел медведиц при отлове медвежат в СССР был запрещен: медведицу в таких случаях можно лишь обездвижить.

Большие надежды зоологи возлагают на использование при мечении белых медведей радиопередатчиков, тем более что обычные метки оказываются недолговечными и обнаружить их можно лишь при тесном контакте с животным. Именно при помощи радио пытаются выяснить, относятся ли все звери к одному общему «стаду» (а это значит, что четвероногий путешественник может бродить сегодня у берегов Сибири, через некоторое время оказаться, допустим, в Гренландии, а затем — в Канаде), или они образуют несколько самостоятельных групп, приуроченных к тем или иным районам Арктики. Без решения этого вопроса, кстати, нельзя выработать правильную политику охраны животных. Совершенно очевидно, что в первом случае меры по сохранению животных должны быть преимущественно международными, во втором — национальными, и каждое государство может ограничиваться заботой лишь о своих «подданных». Забегая вперед, скажу, что наибольшую пользу приносит сочетание тех и других мер.