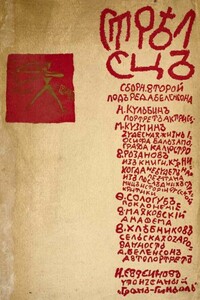

История русского драматического театра | страница 2

Спрашивается, можем ли мы говорить, в данном случае, о заимствовании или о влиянии извне, оказанном на «обрядовый театр» языческой Руси?

Никоим образом. И это по той простой причине, что, когда существовал Вавилон, не было еще Древней Руси, стало быть, некому было заимствовать; а когда образовалась Древняя Русь, то от царства Вавилона оставались только тысячелетние развалины, – значит, не у кого уже было заимствовать.

Да такое «заимствование» и не представляется необходимым, если мы примем во внимание те данные этнологии, согласно коим одни и те же воззрения, касающиеся священных предметов и отношений человека к космосу, встречаются на всем земном шаре и у самых различных рас. Уже Адольф Бастиан (знаменитый этнограф) объяснил на рубеже XIX–XX веков, что человек всюду носит в себе одни и те же зародыши развития и что они, под влиянием разных потребностей, всегда должны, при соответствующих условиях, одинаково развиваться.

Еще убедительнее говорит о том же В. Вундт в своей замечательной работе «Миф и религия», утверждая тот факт, что свойства человеческого мышления и чувства, равно как и аффекты, влияющие на работу воображения, в существенных чертах одинаковы у людей под всякими широтами и во всех странах. Нет поэтому никакой нужды в гипотезе «переселения», «заимствования» или «влияния», чтобы объяснить «сходство основных мифологических представлений, в то время как, наоборот, имеющиеся всегда, – согласно В. Вундту, – различия в образах фантазии указывают своей зависимостью от окружающей природной обстановки, расы и культуры, прямо на их туземное происхождение».

Это как нельзя более подходит к указываемой мной аналогии между новогодним празднеством в Древнем Вавилоне и святочным празднеством на Руси (вплоть до XVII века). И там и здесь «корабль», движимый волоком (на колесах или на санях); и там и здесь разыгрывались («как на подвижном театре», – сравнивает А. Веселовский) соответственные Новому году сцены, выражавшие, само собою разумеется, радость от победы света над тьмою; и там и здесь действующие лица назывались «халдеями», под коими в древности подразумевались вавилоняне.

И вместе с тем почти все в данной аналогии различествует, в зависимости от окружавшей природной обстановки, народности действующих лиц и культуры таковой народности. Не «колеса», а «сани», на коих водружался «корабль» (или «большая лодка»), имели место на Руси; не вавилонские боги (великий Эа, Набу, сын Мардука-Бела, и его супруга) чествовались в святочной процессии на Руси, а отличные от них, по культу, «козел» или «коза» (божественные эмблемы плодородия); не южно-восточные песнопения и медлительные литургические действа Вавилона, а северные песни и резвые (от холода?) пляски и действа «разыгрывались» на новогоднем «корабле» в России; не потому действующие лица («окрутники», то есть ряженые) назывались в Тихвине «халдеями», что они принадлежали к этому народу, а потому, что они носили эту кличку в качестве участников в церковном представлении «Пещного действа».