Ваксберг А.И. Моя жизнь в жизни. В двух томах. Том 1 | страница 57

Меня определили в юридическую консультацию у Земляного вала — далеко не самую престижную в сравнении с теми, что располагались в центре Москвы. Зато — всего лишь потому, что она находилась рядом с его домом, на улице Карла Маркса, — в ней работал самый легендарный из отечественных адвокатов того времени Илья Давидович Брауде. Он пожелал, чтобы я стал его помощником. Одним из… Но все же помощником. Оказалось: это большая удача.

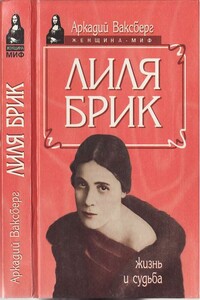

Легендарным Брауде стал оттого, что он участвовал в двух Больших московских процессах — втором и третьем: в деле Пятакова — Радека защищал начальника Южно-Уральской железной дороги Князева, а в деле Бухарина — Рыкова — «убийцу» Горького и Макса Пешкова доктора Левина. За этими процессами следил весь мир, о них, естественно, писали и все советские газеты, имена «защитников», исправно выполнявших свою декоративную роль, тоже склонялись на все лады в публиковавшихся судебных отчетах. Другой возможности «попасть в печать» у советских адвокатов не было: эту профессию как бы не замечали.

Брауде считался адвокатом номер один не потому, что сподобился быть допущенным к тем кровавым сталинским действам, а — совсем напротив — ему оказали столь горькую честь как раз потому, что он и на самом деле был первоклассным адвокатом, обратившим на себя внимание еще до семнадцатого года, а в начале двадцатых уже гремевшим в скандальных уголовных процессах: пресса нэповских времен писала о них охотно и очень подробно. Его коньком была так называемая психологическая защита — то, что скорее подходило для суда присяжных, чем для подчинявшихся райкомам и прямому начальству бездушных советских судей. Изучать имеющиеся улики, их анализировать, давать им юридическую оценку — всему этому Брауде был совершенно чужд и, возьмись за такой анализ, выглядел бы, наверно, беспомощным и жалким. Зато там, где речь шла о сложных, запутанных человеческих отношениях, он был кум королю: буквально завораживал лишенных эмоций судей увлекательными рассказами о неведомых им душевных муках своих подзащитных, нередко добиваясь эффекта, который другим его коллегам был бы в советском суде не под силу.

Когда-то он сам сочинял книжицы про дела, в которых участвовал, — они выходили мизерными тиражами в двадцатые годы под названием «Из записок защитника», — но гораздо больше осталось в его черновиках, судьба которых мне не известна, и в тех устных воспоминаниях, которым он предавался, а я по глупости и лени не удосужился их записать.