На коне — через века | страница 33

Панцирь — 12 коров

Меч с ножнами — 7 коров

Набедренники — 6 коров

Копье и щит — 2 коровы

Боевой конь — 12 коров

Итого 45 коров! Стадо целой деревни. И все-таки это много дешевле, чем стоимость всех позднейших доспехов.

После крестового похода появилось в Европе восточное изобретение — кольчуга, сплетенная из железных или стальных колец рубаха с капюшоном и штаны. Вес наиболее тяжелой «арабской кольчуги» — около 15 килограммов. Под кольчугу одевался гамбизон — комбинезон из стеганой материи.

С XIII века к кольчуге приделывались наплечники и наколенники из толстого металла, а через сто лет — еще и нагрудник.

С годами кольчуга обрастала металлом, в XV веке все ее металлические части срослись в цельный латный доспех. Казалось бы, куда надежная защита, но тяжелые, железные стрелы арбалетов и пули появившихся уже первых самопалов пробивали и этот доспех.

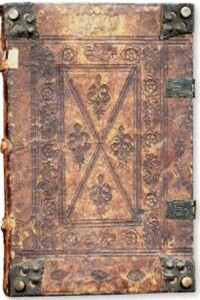

В конце XV века германский император Максимилиан I, один из самых искусных рыцарей своего времени, решил изобрести такой доспех, который бы пули и стрелы не пробивали (сделать его из более толстых листов железа) и чтобы все его части были так скреплены, что в нем можно было бы свободно ходить, а главное, мечом махать. Такой доспех был сделан мастерами тех лет и продержался почти без изменений весь XVI век. Это была, можно сказать, ювелирная работа. Доспех был чрезвычайно сложен: больше чем из 200 железных колец и полос он состоял, а если учитывать и маленькие его части — пряжки, винты, шарики, пружины — так больше тысячи деталей было в нем!

Весили эти латы примерно 30 килограммов (по другим данным — до 80 килограммов), 5,5 килограмма — шлем, примерно 7 килограммов — кольчуга, которая одевалась под латы, щит — 5,5 килограмма, меч — килограмма три… Итого получалось больше трех пудов! А еще вес копья, боевого топора или молота. Если учесть, что люди в те времена ростом были намного меньше современных, то можно себе представить, какой это был тяжкий труд — быть рыцарем!

Собственными силами подняться с земли упавший рыцарь не мог, сам сесть на лошадь тоже не мог, его подсаживали оруженосцы. В жару или, наоборот, в мороз этот доспех превращался в настоящее орудие пытки. И вполне понятно, что рыцари, несмотря на запреты королей, предпочитали возить свои доспехи в обозе и не спешили надевать их перед боем.

В общем, раздавленная тяжестью своих доспехов рыцарская конница умерла. Если в начале XVII века и встречался еще кавалерийский латный доспех, то далеко не такой сложный, как «максимилиановский». С XVIII столетия из рыцарского железного одеяния сохранились до начала нашего века только шлем (но без забрала) и кираса (железный жилет), и то лишь в кирасирских конных полках (в некоторых странах — и у драгунов). Гусары, уланы, кавалергарды кирас не носили.