Книга о счастье и несчастьях | страница 25

Или все проще, корни — в биологии?

Половое размножение требует контактов. Эволюция усложнила поведение, удлинился период воспитания детенышей, создалась семья. Добывание пищи и защита от врагов потребовали объединения семей в стаи. Для этого в генах выработались соответствующие потребности — общаться, а не враждовать, даже немного сопереживать. Центробежные силы самоутверждения нейтрализовались лидерством и потребностью подчинения сильным. На этом и балансировала стая. Когда жизнь идет спокойно, особи ссорятся из-за места в иерархии, а нападут враги — стая объединяется под авторитетом вожака.

Когда первобытные люди изобрели речь, общественные потребности обрели словесную форму и превратились в законы. Вспомним заповеди Моисея: «не убий», «не укради», «не лжесвидетельствуй», «чти старших», «трудись». И бойся Бога! Но так же сказано в тех заповедях: «Люби ближнего и ненавидь врага своего», «Око за око, зуб за зуб». Это минимум морали, без него община просто распадется от распрей, лжи, разврата и лени. С первого взгляда кажется, что на этом минимуме морали цивилизация и просуществовала свои две тысячи лет.

А может быть, не только на нем? Может быть, минимум соблюдался потому, что над этим существовал идеал? В Нагорной проповеди (Евангелие от Матфея, главы 5, 6, 7) сказано: «…как хотите, чтобы с вами поступали, так поступайте и вы с ними», «не собирайте себе сокровищ», «не судите, да не судимы будете», «любите врагов ваших», «не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Или: «кто хочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду…»

Нет, каково? Отдай и верхнюю одежду!.. Любой наш товарищ скажет: нереалистично, наивно и даже попахивает лицемерием. Все мы — эгоисты, инстинкт самосохранения выше всех других и уступает свое первенство только в минуты острой опасности для сообщества, и у самки — при малых детенышах. Все другое время «справедливость» отношений сдвигаем в свою эгоистическую пользу. Но все же, если человек принимает идеал, он устанавливает внутренний регулятор поведения, и поступки против идеала вызывают чувство вины. Это как раз и есть совесть.

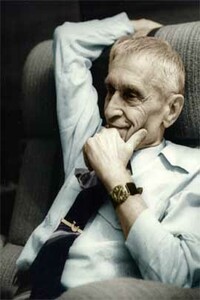

Немного об Аркаше. Дружба была безмятежной — от 41-го, когда в сентябре он приехал посмотреть наш госпиталь для легкораненых, и до смерти в 71-м.

Аркадий Алексеевич Бочаров был сыном мелкого торговца из города Тутаева на Волге, после войны отец жил под Москвой и был столяром. Учился Аркаша сначала в Ярославле, потом перевели в Астрахань. Как он стал москвичом, где познакомился со своей Анной — не знаю. С начала 30-х уже работал у Юдина (для сведения молодых хирургов: у Юдина было четыре старших ученика — Б. А. Петров, Д. А. Арапов, А. А. Бочаров и Б. С. Розанов. Первые двое были во время войны флотскими хирургами, Аркаша — армейским, а Борис Сергеевич не покидал институт Склифософского. Петров и Арапов вернулись в институт и получили в свое владение по клинике, как и Розанов. Юдин оперировал из всех отделений, но с Петровым скоро начались нелады. Аркаша Бочаров застрял на военной службе, вышел в генералы. Петров и Арапов со временем стали медицинскими академиками, а Розанов закончил профессором в Боткинской больнице).