Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины. Роман-диалог | страница 66

Странно, что он даже не поощрял меня никогда ни в чем, не похвалил нигде ни за что. В молодости это вызывало во мне убеждение, что я такое ничтожное, неумелое, глупое создание, что я все делаю дурно. С годами это огорчало меня, к старости же я осудила мужа за это отношение.

(С. А. Толстая. «Моя жизнь»)

Та-дам! Видите теперь, Павел, как опасно для мужчины может быть простое неумение выразить похвалу? А вот вам от меня вопрос на засыпку. В Дневниках за 1867 год Софья Андреевна пишет: «Сознание служения гению и великому человеку давало мне силы на все». Как вы оцените эту запись? Достаточно ли было Софье Андреевне одного «сознания служения»?

П.Б./ Как принято говорить в интервью: «Спасибо за хороший вопрос». Да, это очень правильный вопрос. Больше того, это главный вопрос, который меня интересует в связи с Софьей Андреевной. Я ведь не «софьевед», я — биограф Толстого. Я потому и отказывался писать ее биографию, что считаю: это не моего ума дело, это задача — женщины-биографа.

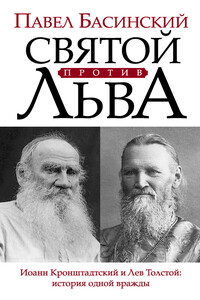

Но если хотите знать мое мнение о Софье Андреевне, то я его отчасти высказал в начале нашего разговора. Для меня самое удивительное, что эта женщина смогла написать свою биографию на полях жизни великого человека. Сейчас я бы даже поправил: не на полях, а буквально в тексте его биографии, да так, что эти два текста не разорвать, это — один цельный текст. Забегая вперед скажу: даже после «духовного переворота», когда Толстой отшатнулся от семьи, а семья — от него, когда в его жизни появился «милый друг» Владимир Чертков, который полностью разделял его взгляды и стал его неоценимым помощником, Софья Андреевна не уступила ему ни пяди земли на своем поле. Она продолжала оставаться главным человеком в жизни Толстого. Она с ним спорила, она с ним конфликтовала, она, в конце концов, вступила в войну с Чертковым, но она осталась главной фигурой возле Толстого.

При этом я не могу не признать, что, да, основной своей целью она ставила служение гению. И ей это удалось. Как бы Толстой ни страдал от непонимания ею его новых духовных взглядов, он не мог без нее обойтись. Так она устроила его жизнь. Каждое утро, проснувшись, он реально нуждался в ее помощи и поддержке. Чтобы миндальный кофе с калачом уже ждали его в определенном месте. Чтобы на завтрак, обед и ужин ему подали что-то вегетарианское. Чтобы в болезни ему была оказана помощь и вызван нужный врач. И так далее, и так далее.

В фильме «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, сценарий к которому я писал вместе с Анной Пармас, показан эпизод из жизни еще не старого Толстого. Однажды ночью он заблудился на лестнице собственного дома в Ясной Поляне, потому что у него погасла свеча. Он вдруг страшно испугался. Что он закричал? «Люди! Люди!» «Эй, кто-нибудь!» Ничего подобного. Толстой закричал: «Соня! Соня!» И этот эпизод мне больше говорит о неразрывности этих двух людей, чем что бы то ни было.