Литературная классика в соблазне экранизаций. Столетие перевоплощений | страница 12

» – смысловой ключ к картине «Солнечный удар». Неумение попасть в Бунина (или в Шекспира, или в Пушкина) – это, мне кажется, основная причина неабсолютной гениальности, или абсолютной негениальности картин, которые пользуются классикой как фонарем, полагая, что электроприбор, пусть стильный, широко известной марки, подсветит скудную фантазию режиссера и поможет ей стать вровень с солнцем.

Не поможет…

Е. Додолев в уже упомянутом интервью спросил у режиссера, как отнесся к «Солнечному удару» его знаменитый брат, А. С. Кончаловский. Михалков ответил: брат поздравил с завершенной большой работой, но высказал претензии к мотивации; обнаружились и идеологические разночтения. Ничего уточнять Михалков не стал, но, быть может, брат как раз и хотел спросить: зачем в бунинский рассказ влезло столько всего небунинского, зачем так не по-бунински показана случайная внезапная любовь, зачем одни события (в фильме) маркируются другими событиями (в дневниках), и так далее и тому подобное. Мотивация для этих «зачем», кроме режиссерского вольного хотения, отсутствует, как, по большому счету, отсутствует и Бунин. Принцип «сценарий как повод» здесь не сработал. Довериться Бунину не получилось, а может, и не хотелось.

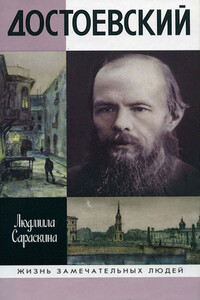

Кажется, однако, дело не только в недоверии Бунину – вся русская литература в фильме оказывается под подозрением. Процитирую одно из зрительских наблюдений: «Еще более странным становится ответ Михалкова на основной вопрос: с чего же все началось? Ответ этот звучит в конце фильма на уже отходящей ко дну барже в диалоге главного героя с одним из офицеров. Последний высказывает свое отношение к русской литературе. Русским писателям бросается обвинение в поливании родной земли грязью, объявлении ее болотом, отчего граждане утратили уважение к родине. Офицер прямо заявляет о том, что ненавидит русскую литературу. Логика его такова: коль любишь страну и народ – превозноси их достоинства и молчи про их недостатки. Камни летят в Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого. А ведь обличением, в том числе и правителей, должна была заниматься Церковь. В XIX веке лишь Филарет Московский дерзнул обличить монарха: “Вы поставили Церковь на колени. Следующим будет ваш престол”. Так что не критическая литература нанесла России урон, вызывая у ее читателей неприязнь к собственному отечеству, а наоборот – ее недостаток»[18].

Глава 2. Литературоцентризм как позиция. Режиссер-экранизатор и музыкант-исполнитель