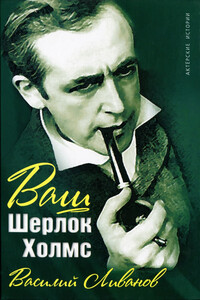

Невыдуманный Пастернак. Памятные встречи | страница 37

«22 окт. 1959 г.

Дорогие Боря и Женя, завтра я рано утром попытаюсь зайти к вам. У меня будет очень много дел в городе и, если я вас застану вставшими, это будет только на минуту, чтобы успеть сказать то, что я оставлю здесь в записке, если вы еще будете спать. Если можно перешагнуть через то письмо и забыть его, сделайте нам радость, приезжайте к Зине на именины в 3 часа в воскресенье двадцать пятого. Если это еще невозможно, переждем некоторое время и попытаемся восстановить все спустя более продолжительный промежуток. Я ни на минуту не переставал любить вас.

Боря».

Сравните у Ивинской: «Конечно, сердиться долго он (Пастернак. – В. Л.) ни на кого не мог, вскоре сам позвонил Ливанову и пригласил на дачу, “если, конечно, ты можешь перешагнуть через мое письмо”». Какова?

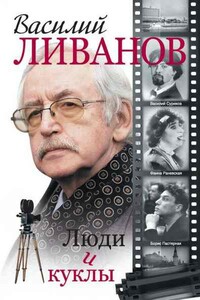

Борис Пастернак с Ольгой Ивинской в санатории «Узкое». 1957 г.

Теперь я жалею, что меня не было в Москве, когда родители получили злополучное письмо, жалею, что не смог его прочесть, пока Борис Леонидович был жив. Это сожаление я испытываю не оттого, что отец вернул письмо, и им, для удовлетворения своего мелочного самолюбия, воспользовалась впоследствии Ивинская.

Мне кажется сейчас, что если бы тогда я знал это письмо, то смог бы убедить отца «перешагнуть» через случившееся. Я, конечно же, не верю, что Пастернак писал свое письмо в «невменяемом» состоянии, но уверен: Борис Леонидович не представлял, какое смятение чувств будет переживать после разрыва отношений с Борисом Ливановым.

В глубине души чувствуя правоту своих близких друзей, крайне встревоженных за его жизнь в связи с непрекращающейся травлей романа и его автора, Пастернак был обречен «жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытья» под дамокловым мечом мрачных своих предчувствий самых внезапных, непредсказуемых, может быть, трагических перемен в своей судьбе. Состояние, столь – увы! – свойственное советскому интеллигенту, осмелившемуся высказать личное мнение, противоречащее официальной, а значит, обязательной для всех точке зрения.

Ведь Борис Леонидович прекрасно понимал, что Евграф Живаго из его романа решительно отличается от «Евграфа Живаго» в действительности.

Тревога друзей, их попытки предотвратить беду, опекать поэта не только больно задевали его гордость, но – и это главное – усугубляли глубоко припрятанный испуг. Одно дело красиво провозгласить: «Я знаю, я играю многим, но мне слаще умереть», и совсем другое – почувствовать, как горделивая словесная поза начинает обретать грубые жизненные черты. Пастернаку померещилось, что стоит только избавиться в этой ситуации от постоянно встревоженных друзей, мешающих ему жить в так замечательно выдуманном им спасительном мире, где «все сбылось», где он, Борис Пастернак, – автор гениального (никто не должен усомниться) романа, где у него, примерного христианина, какие-то совершенно особые нравственные права жить счастливым мужем сразу в двух семьях, где он – на равных с Богом, – конечно же, со временем выступит высшим судьей всех и вся, – стоит только избавиться от этих сомневающихся, и он сразу же освободится от унизительного, мучающего его страха.