Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы | страница 37

Общение с умершими

Еще раз подчеркнем: когда речь идет об общении человека с предками, то имеются в виду покойные (покойники). Это слово означает всех, кто умер своей смертью и правильно похоронен. Как мы видим, покойные ведут достаточно активный образ жизни, который полностью подчинен правилам и созидателен, в отличие от поведения неупокоенных мертвецов. Обратите внимание: слово «покойник» и слово «мертвец» грамматически одушевленные (см. у Пушкина: «Тятя! Тятя! Наши сети притащили мертвеца» – в ином случае сказали бы «притащили труп»). Так язык бережет древние верования.

Славянская традиция общения с умершими лучше всего сохранилась в белорусском Полесье – там их называли дедами (независимо от пола и возраста). Так же именовался семейный ритуал, на который собирались все живые и мертвые: куда бы человек ни уезжал по делам, он непременно должен был вернуться к «дедам». Обряд начинался с того, что хозяин перечислял по именам всех умерших в этом доме, но присутствующими считались не только они, а все предки до одного. На стол выставлялась праздничная еда, и домочадцы какое-то время стояли вокруг в молчании, ожидая, пока поедят «душеньки» – то есть души покойных.

О молчании следует сказать особо. В мифах о происхождении мироздания иногда подчеркивается, что мир до сотворения был не только темным и лишенным суши, но и беззвучным. Акт творения в некоторых мифологиях – это первое слово (об этом христианское «в начале было Слово»; есть схожие примеры и в Центральной Америке, и в Древнем Египте) или первый звук (индуизм, образ танцующего Шивы, который в одной из рук держит барабанчик, издавший первый звук во вселенной).

Мир мертвых – мир тишины, и при любых взаимодействиях с покойными следует или хранить молчание, или говорить очень тихо. Вспомним и минуту молчания в память о погибших на войне, которая вошла в европейскую культуру с 1919 года. Или новобрачных у памятников погибшим в Великой Отечественной (обычай, стихийно возникший в народе в первые послевоенные годы как форма участия павших отцов в свадьбах своих детей; это самый поздний всплеск культа мертвых). Крестьянка, в молчании сажавшая хлеб в печь, фактически ритуально обращалась к покойным за помощью. Молчание у гроба, молчание у могил… молчание можно назвать речью мертвых и разговором с мертвыми.

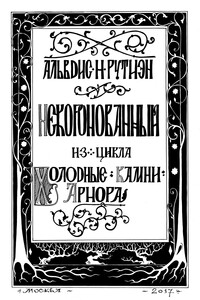

Поминальный ужин у белорусов (призывание дедов). Рисунок Станислава Багеньского, 1904 г. Багеньский С. Ставры – гам! Дзязы, прадзяды, прыходзьце к нам! / Tygodnik illustrowany – 1904, № 44(2348). – Str. 839