Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы | страница 19

Реальные коза или козел – оберег от нечистой силы: их любит домовой (и не станет вредить лошадям), их боится ведьма (и не сможет отобрать у коров молоко). В овечьем стаде держали козу, чтобы оградить скот от колдовства и похищений. Несмотря на внешнее сходство козла с чертом, именно козлятина считалась средством изгнания бесов.

Головной убор замужних женщин – рогатая кичка – напрямую связан с образом козы. Кичку новобрачная надевала на свадьбу (и затем носила по праздникам до конца детородного периода); если же происходило венчание (оно не было обязательным в деревнях вплоть до XIX века!), то поверх кички невеста повязывала платок, а выходя из церкви, снимала его. Множество свадебных ритуалов направлены на то, чтобы уберечь новобрачных от сглаза, и невеста в кичке – это максимальное воплощение символики козы: и как силы плодородия, и как оберега от зловредного колдовства.

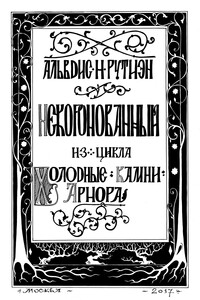

Рогатая кичка. Солнцев Ф. Г. Одежды Русского государства. 1842 г.

Заяц и ласка

Мифологический антипод козла – заяц. Он тоже связан с темой мужской эротики, но при этом является символом крайне негативным. Заяц, перебежавший дорогу, – для русского человека не было приметы хуже! Пушкин в «Евгении Онегине» писал, что Татьяна ждала несчастья, если «быстрый заяц меж полей перебегал дорогу ей»; в судьбе самого поэта заяц сыграл историческую роль, дважды перебежав ему дорогу в тот день, когда ссыльный поэт вознамерился тайно покинуть Михайловское и приехать в Петербург (где оказался бы участником восстания декабристов). Этому зайцу в 2000 году даже поставили памятник – за то, что своим предупреждением спас Пушкина.

Красноглазый косой заяц – воплощение черта. Заяц, забежавший в деревню, – предвестие пожара. Символическая связь зайца с огнем была настолько сильна, что об огоньках, мерцающих на углях, говорили: «зайка по жару бегает».

Согласно поверьям, черт может обернуться в трехногого зайца, а ведьмы могут иметь заячьи хвосты. Негативное отношение к зайцу было настолько велико, что заячье мясо или совсем запрещали есть, или убирали из рациона беременных (иначе ребенок родится с «заячьей», то есть раздвоенной, губой) и тех, кто страдал бессонницей (потому что заяц якобы спит с открытыми глазами).

Заяц как мужской эротический символ фигурирует в многочисленных непристойных байках (одну из них рассказывает герой фильма Эйзенштейна «Александр Невский», текст взят из сборника «Русских заветных сказок» А. Н. Афанасьева). Застывшие потеки теста на хлебе называли «зайчиком», и их фаллическая символика очевидна. В хороводных и свадебных песнях, а также в гаданиях «зайка» – это жених. Неудивительно, что заячья кровь или жир считались средством от бесплодия. Вспомним и загадку о земле и снеге: «Заюшка, беленький, полежи на мне; хоть тебе трудно, да мне хорошо».