От первого лица | страница 14

Глава 2

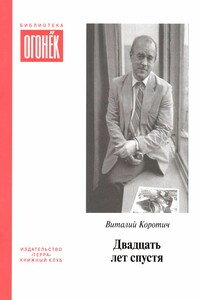

Это продолжение предыдущей главы и в то же время ответ на вопросы, которые мне задают очень часто и до сих пор: как мне работалось в «Огоньке» и почему я покинул журнал.

Одно из главных несчастий бывшей Советской страны заключалось в том, что слишком многие в ней были заняты не своим делом. Причем я вовсе не имею в виду, что людей этих делу не обучили. Беда была в том, что люди по обязанности занимались тем, чего не любили и что им зачастую было противопоказано по характеру, по роду привычек. Но люди не сами решали, чем бы заняться: их посылали, или, как говорилось у нас, «бросали» то на целину, то на торфяные разработки, то на исправление дел в балете. Когда сегодня общими словами пытаются исчерпать такие понятия, как «советский чиновник» или «номенклатура» (высшее подразделение этих чиновников), не всегда помнят, сколько разных людей объединялось в этой советской клетке красного цвета – далеко не все они были счастливы. С какого-то времени и в ЦК появились чиновники чуть иные, искавшие дружбы в среде творческой интеллигенции, вздыхавшие то об американских стандартах, то о деревушках в российской глубинке. Была в этом наигранность, но была и растерянность людей перед все более сложным делом, с которым они не могут справиться. Были и другие, всегда считавшие, что служебное положение дает им право выносить окончательное суждение по всякому поводу. Их можно было назначать кем угодно, и везде они, что называется, землю рыли, окружая себя страхом и ненавистью.

Здесь есть еще одно обстоятельство. Известный математик Игорь Шафаревич, написавший кроме научных работ немало ерунды на темы общественно-политические, одно из исследований посвятил размышлению о том, каким образом люди и животные узнают друг друга, как тянутся «свой к своему», по каким неуловимым нюансам отличают членов собственной стаи от всех остальных. Интересная тема. Я не раз наблюдал у людей определенного пошиба, в частности у номенклатурной публики, умение мгновенно находить своих в самом затолпленном помещении. И напротив, мне приходилось подолгу работать с людьми, делавшими вроде бы одно дело, но не подпускавшими никого ближе, не ощущавшими душевного контакта ни с кем. Всякий раз что-то их останавливало, не давало сблизиться, сигнализировало: «Чужой!» В советской тревожной жизни эти качества развивались; узнавание своих и чужих было предельно важным для самосохранения. Но общество было неоднородным; случайные отношения, временная необходимость сбивали людей в нестойкие группы, и однажды номенклатурная публика могла временно оказаться в совершенно не своем окружении. Тогда они – на рефлексах, как цыпленок, сокрушающий скорлупу, – прокладывали свои пути в мир и друг к другу, пробивались «свой к своему». Не все из этих людей были лидерами, но все быстро очерчивали свои жизненные пространства, делая, казалось бы, самые обычные дела – выполняя поручения. Люди эти были нужны: всегда и несмотря ни на что.