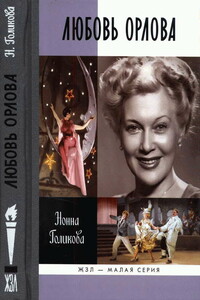

Любовь Орлова: Годы счастья | страница 19

Вот как вспоминает об этой встрече сам Эйзенштейн:

«Я работал на подмостках театра в Каретном Ряду, тогда носившего имя “Центральной арены Пролеткульта”. Туда пришли держать экзамен два парня-фронтовика. Два однокашника. Оба из Свердловска. Один кудлатый, с челкой, другой повыше, поджарый и стриженый. Оба с фронта. Оба в шинелях и с рюкзаками за спиной. Оба прочли мне и покойному В. Смышляеву какие-то стихи. Что-то сымпровизировали. И с восторгом были приняты в труппу.

Один был голубоглаз, обходителен, мягок. В дальнейшем безупречно балансировал на проволоке.

Другой был груб, непримирим, склонен к громовому скандированию строк Маяковского и к кулачному бою более, чем к боксу.

Впоследствии они оба – кинорежиссеры. Один – Григорий Александров. Другой – Иван Пырьев».

Великий кинорежиссер был прав, Александров действительно всегда отличался необычайной мягкостью и обходительностью, что ему не мешало, а может быть, как раз помогало безупречно балансировать, иногда с риском для жизни, в самых острых и рискованных ситуациях своего нелегкого времени, для многих ставших смертельными. Когда они встретились, Эйзенштейну было 23 года, Александрову – 18 лет.

Эйзенштейн вскоре организовал при театре Пролеткульта передвижную труппу – «Перетру», с которой и создал свою первую самостоятельную театральную постановку по пьесе А. Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Для смелых экспериментаторов-ниспровергателей пьеса великого классика стала лишь поводом для поиска новых «революционных» форм, в необходимость которых они тогда искренне верили. Афиша спектакля в этом смысле была более чем красноречива: «“Мудрец, или Всякого довольно”. Вольная композиция текста С. М. Третьякова, монтаж аттракционов С. М. Эйзенштейна».

Александров играл Глумова – легкомысленного молодого авантюриста без определенных занятий. «У меня была черная полумаска с зелеными электрическими глазами. Я летал на трапеции, исчезал, как цирковой иллюзионист, играл на концертино, стоял на голове на проволоке и делал еще множество подобных номеров, оправдывая название спектакля “Всякого довольно”», – писал Александров в своей книге «Эпоха кино».

Позднее, уже будучи всемирно прославленным, седым и импозантным, Григорий Васильевич, сидя в президиуме разных ответственных заседаний в Доме дружбы, не раз вспоминал, как именно здесь, в этом роскошном дворце Морозова, он в славные 1920-е годы ходил по канату под потолком над всем зрительным залом.