Путешествие на Запад. Том 1 | страница 14

И, наконец, для иллюстрации того, насколько стихи У Чэн-эня реалистически описывают окружающий мир, укажем на небольшое стихотворение в главе 35-й «От станции к станции десять ли», в котором дается картина государства, с определенным административным делением, четким распорядком жизни городов, хорошо налаженной связью как на суше, так и на воде. Любое стихотворение У Чэн-эня, посвященное описанию хижин, селений, усадеб, монастырей или городов, отличается большой силой изобразительности и высокой художественностью.

Отражение своеобразной символики китайского фольклора видно в описании похода водяного царства рыб, крабов, черепах. В романе упоминаются многие герои старинных народных сказаний и китайской мифологии: здесь мы встретим Пань-гу — установившего порядок на земле, великого Юя — усмирившего водную стихию, Нюй-ва — починившую небо, Янь-вана — владыку ада, не говоря уже о персонажах народных преданий, о мифических зверях и птицах: Цилине, фениксе, драконах, лисах и других животных.

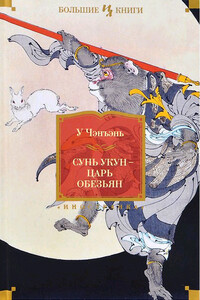

Роман У Чэн-эня переведен на русский язык впервые. Перевод осуществлен с пекинского издания 1954 года, выпущенного издательством «Писатель». В предисловии к этому изданию сообщается, что, прежде чем выпустить роман в свет, над текстом была проделана большая редакционная работа, позволившая внести исправления и устранить неточности. В основу этой работы были взяты как издания романа при Минской династии (XVI в.), так и более поздние издания, появившиеся в эпоху Цинской династии. При чтении романа «Путешествие на Запад» советский читатель будет испытывать некоторые затруднения с запоминанием собственных имен и наименований. Как известно, в старом Китае человек имел несколько имен и прозвищ. Так, главный герой романа Сунь У-кун, встречается в тексте под самыми различными именами: Царь обезьян, Великий Мудрец, равный небу, Странствующий монах, бимавэнь (небесный конюший) и т. д. Сюань-цзан выступает под именем «Монаха, принесенного рекой», Танского монаха, Цзинь-чана — законоучителя, аскета, Трипитаки и т. д. Там, где это было возможно, в переводе мы старались придерживаться какого-нибудь одного имени или прозвища. Остальные имена или прозвища употреблялись только в тех случаях, когда этого требовал контекст.

А. Рогачев

ГЛАВА ПЕРВАЯ,