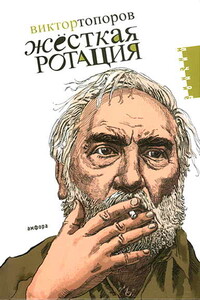

Двойное дно | страница 44

В двадцать с небольшим я окончательно утратил шахматные амбиции и на несколько лет бросил шахматы, а когда вернулся к ним в тридцать, то вернулся уже в ином качестве — для чисто любительского времяпрепровождения и для иронического самопознания. Теперь я смеялся над своими чисто человеческими слабостями, вновь и вновь дающими о себе знать в поединке за доской, смеялся над неколебимым ощущением собственного превосходства над любым соперником, смеялся над скоропалительностью оценок и решений — в девяноста случаях из ста правильных, но и десяти процентов ошибочных с лихвой хватало на то, чтобы меня обыграли десятилетний мальчик (правда, будущий гроссмейстер) и даже четырнадцатилетняя девочка.

Но бог бы с ними, с юными дарованиями, — меня теперь постоянно обыгрывали тупые люди, безнадежно тупые (в том числе и те — или такие, — кого я раньше «лупил под ноль»), — и эту чашу я считал для себя обязательным пить и пить. Был тут еще один аспект: при всей унизительности моей нынешней шахматной «карьеры», происходящее казалось мне справедливым, а именно справедливость и была тогда — в конце семидесятых — главным дефицитом. И в стране, и в моей личной судьбе. Видя, что я ни на что не претендую, шахматисты разных поколений любили меня, терпеливо сносили — атавистические в данном случае — остроты и насмешки. И это тоже контрастировало со всем происходящим вне стен шахматного клуба. Гротескное совпадение произошло весной 1979 года, буквально в одни и те же дни.

Для вступления в Союз писателей поэту-переводчику требовалось опубликовать две тысячи стихотворных строк. Я опубликовал на тот момент 52 тысячи, превысив норму в 26 раз. Тем не менее бюро секции перевода благополучно провалило меня (со счетом семь «против», два «за») без какой-либо письменной мотивировки, а на словах объяснило «высшей инстанции», что Топоров, конечно, переводчик хороший, но пускать эту сволочь в Союз нельзя ни в коем случае… И тут как раз закончился отборочный турнир (четвертьфинал первенства Ленинграда), в котором я занял третье место при двух выходящих. И руководство спортобщества обратилось в городскую федерацию с просьбой допустить меня в полуфинал, потому что хоть формально я туда и не вышел, но уж больно человек замечательный. А замечательным я был, потому что ни на что не претендовал; так же, как в первом случае был сволочью, потому что претендовал слишком на многое.

Разумеется, мир шахмат был и остается несправедливым ничуть не в меньшей степени, чем тот же литературный. И, как и там, вслед за советской несправедливостью пришла несправедливость постсоветская. И я знаю шахматистов, — сильных и талантливых, по-настоящему сильных и талантливых, в отличие от меня, шахматистов — и тою, и другою несправедливостью загубленных или, самое меньшее, попридержанных. («Топорова надо попридержать» — это высказывание уже из литературного мира, услышав — в пересказе — которое, я воскликнул: «Я еще спляшу на его могиле»; мне было двадцать три, моему оппоненту пятьдесят; сейчас ему восемьдесят, но все остается в силе.) Бороться с советской несправедливостью в шахматах я был, естественно, бессилен; с постсоветовской же — несколько неожиданно для самого себя — вступил (как публицист