Без белых роз | страница 70

Отец встал, не похожий на себя, ссутулившийся, произнес с горечью и обидой:

— За что ты, сын, опозорил мою фамилию?!

Его и тут волновала лишь «фамильная честь», выставленная сейчас на всеобщий позор.

Приговорили Юрия к трем годам лишения свободы, но условно, с испытательным сроком. Теперь все будет зависеть от него самого: поймет ли он, что нести высоко фамильную честь — это значит служить честно людям, согревать их добротой своей души.

Семейная ошибка

В камере следственного изолятора ее невзлюбили сразу. Все были стриженые, а она — с косой. Дернули — думали, приплетенная, а Танзиля повернулась и дала по рукам.

— Ух ты, принцесса на горошинке! Даже потрогать нельзя! — фыркнула бойкущая девчонка с наколкой на руке. «Люблю Колю», — прочитала про себя Танзиля и отвернулась к стене. Больше к ней вроде бы не подходили, но утром она проснулась без косы. Кто отрезал ее, чем и когда — никто «не знал» и «не ведал».

Она пыталась сдержать слезы. Стиснула зубы, чтобы не закричать от обиды, но жаловаться не стала. Что от них ждать? Синявки…

На суд она пришла с коротеньким, перевязанным тряпочкой хвостиком.

Увидя ее, мать крикнула:

— Коса?! Где коса?

Больше ничего не успела сказать, так как секретарь судебного заседания громко сказал:

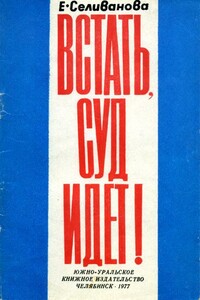

— Встать! Суд идет!

Всех свидетелей и даже отца подсудимой удалили из зала, а мать оставили, назвав ее представителем несовершеннолетней дочери. Оставили в зале и потерпевшую, учащуюся техникума из Свердловска.

Все было для Танзили как во сне. Она не успевала вставать и садиться. Ее спрашивали, доверяет ли она суду и есть ли у нее ходатайство. Что означало это слово «ходатайство», она не совсем понимала, но на всякий случай сказала, что ничего у нее нет.

Наконец судья начал читать обвинительное заключение о том, как 31 августа, находясь на втором этаже вокзала станции Челябинск, она познакомилась с девушкой из Свердловска и, войдя к ней в доверие, похитила чемодан с вещами и сетку с продуктами на сумму триста рублей, о том, что в тот же день была задержана спящей на вокзале, в юбке и кофточке, принадлежащей потерпевшей.

Она слушала и смотрела на мать. Никогда та не носила черных косынок, а тут, как на похороны, явилась в трауре. Вся в черном. Худая, бледная и какая-то совсем-совсем чужая, она смотрела в рот судьи, боясь пропустить хоть одно слово.

Танзиле на какой-то миг стало жаль мать, но вдруг она снова вспомнила ее перекошенное гневом лицо, когда та била ее веревкой, била, не жалея сил. Даже на плече след от побоев остался — темная полоса.