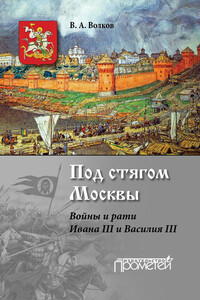

Войны и войска Московского государства | страница 48

Часть 1

Русское государство в войнах и военных конфликтах конца XV — середины XVII веков.

На протяжении всего рассматриваемого периода перед русским правительством стоял ряд важнейших внешнеполитических задач, без решения которых немыслимо было дальнейшее развитие страны. Существовала унаследованная старых времен проблема противоборства с татарскими ханствами, боевая мощь которых серьезно ослабла с распадом Орды, но даже в таком виде представляла немалую опасность для сопредельных со степью русских территорий. Из года в год, за исключением очень непродолжительных периодов мирного сосуществования, южные границы Московского государства подвергались нападениям степняков. В 1521, 1571, 1591 гг. и в Смутное время их отряды действовали в непосредственной близости от Москвы. Бескомпромиссная борьба с враждебными татарскими государствами — Казанскими, Крымским, в меньшей мере с Астраханским и Сибирским ханствами, Ногайской Ордой — была для Москвы делом первостепенным, от успеха которого зависело и ее благосостояние, и суверенитет. На протяжении XV, и даже в XVI веках хозяева степных улусов тешили себя надеждами о возрождении могущества Золотой Орды и новом завоевании русских земель. В XVII столетии, после возведения на южных «украйнах» мощных оборонительных сооружений, опасность татарских набегов значительно снизилась, но противостояние Москвы, Крыма и стоявшей за его спиной Османской империей сохранялось вплоть до второй половины XVIII в.

Напряженными оставались русско-литовские, а с XVI в. и русско-польские отношения. Редкие периоды их нормализации, как правило, объяснялись ухудшением обстановки на крымском или шведском рубежах, а также обострением частых внутриполитических и социальных конфликтов в самом Русском государстве. Территориальные претензии сторон и старые обиды влекли за собой новые столкновения, редко обходившиеся без полномасштабных военных действий. Показательно, что большинство важнейших мирных соглашений между Московским государством, Литвой, а затем и Речью Посполитой носили заранее оговоренный временный характер перемирий. Например: заключенное на 6 лет Московское («Благовещенское») перемирие 1503 г.; пятилетнее Московское перемирие 1522 г., продленное по истечении этого срока сначала на шесть лет (Можайское перемирие 1526 г.), а затем еще на год в 1532 г.; перемирие 1537 г., поставившее точку в русско-литовской войне 1534–1537 гг. и перемирия 1542 и 1549 гг.; завершившее Ливонскую войну десятилетнее Ям-Запольское перемирие 1582 г. и более детально проработанного Московского перемирия 1582 г., также заключенного на 10 лет, но уже не до января, а до конца июня 1592 г.; пятнадцатилетнее Варшавское перемирие 1587 г.; двадцатилетнее Московское перемирие 1601 г., Московское перемирие 1608 г. (на 3 года и 11 месяцев) и, наконец, знаменитое Деулинское перемирие 1618 г., заключенное на 14,5 лет, а в более широкой ретроспективе и Андрусовское перемирие 1667 г., срок действия которого был определен в 13,5 лет.