Полезный сигнал | страница 23

«Отказ» демонстрирует такую крайнюю степень драматического существования, как «тупиковая ситуация». Ведь что такое драматургия? Это создание тупиковых ситуаций и их описывание (в литературном смысле). Если самолет взлетел и опустился – это не драматургия. А если самолет взлетел, и у него загорелось крыло – то мы начинаем осознавать, что дело связано с жизнью и смертью. Мы переживаем – долетят ли пассажиры благополучно или погибнут, или кто-то один погибнет ради всех остальных. Пошли вариации. Драматургия начинается там, где кто-то (один, как Костя Треплев в «Чайке» или все сразу, как в «Вишневом саде» Чехова) оказывается в тупиковой ситуации. И вот приём «отказа» демонстрирует человека в драматичной, крайне напряженной ситуации, когда исчерпаны все аргументы. Тут исполнитель должен работать через паузы, через дыхание, когда не сразу находятся нужные слова и он долгое время лишь подбирает их, пытаясь что-то произнести.

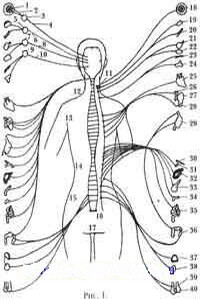

Дальше. Наверняка вам пригодится такой приём, как «драматический шепот». Он отличается от бытового тем, что в нем есть «полезный сигнал». Бытовой шепот не предполагает звучания громкости голоса, есть только некое «шипение». На записи это слушается очень напряженно, иногда даже нельзя разобрать слов. А вот драматический шепот – это как бы показывание шепота бытового с обязательным звучанием на минимальной громкости «полезного сигнала» голоса.

Также обращайте внимание на нередко встречающиеся в художественном тексте повторы одного слова дважды подряд. Их не следует играть одинаково. Скажем, «Я вам обещаю! Слышите! Слышите!» Здесь необходимо вскрыть контекст, и интонационно его выразить.

«Я вам обещаю: слышите! (восклицание) Слышите? (вопрос, допустим, с угрозой)».

Или вот еще пример повтора: реплика Ирины Аркадиной из чеховской «Чайки». Героиня ностальгирует. «Помню, смех, шум, стрельба, и всё романы, романы…» Маленькая запятая посреди повторяющихся слов вмещает в себя огромный пласт памяти о волнующих событиях. Между этими двумя «нотами» – целая судьба.

«…и всё романы (в верхнем регистре теплым голосом, а потом – пауза, и на октаву ниже) романы…»

Наработать использование подобных приемов на уровне автоматизма – это, конечно, высший пилотаж для исполнителя.

О воображаемой аудитории

Теперь давайте немного поговорим о воображаемой аудитории исполнителя, о тех, кому он, находясь у микрофона, рассказывает свою историю.

Профессиональный актер умеет имитировать аудиторию, к которой он апеллирует. Воображать ли какого-то конкретного человека или представить некий зал, заполненный публикой, – это уж кому как нравится. Но важно помнить, что история «на двоих», рассказчик-слушатель, случается очень редко, это, как правило, что-нибудь в духе сказки для ребенка на ночь. Аудиокнига – это моноспектакль на некий камерный зал, примерно 40–50 человек. Осознание этого факта должно, в первую очередь, повлиять на уровень вашего полезного сигнала (динамику голоса, но не громкость!). Иначе это будет какой-то совсем интимный шепот. Ну, конечно, если шёпот является какой-то частью книги (диалог матери с сыном, или тихий разговор влюбленных), тогда это обосновано. Но всю аудиокнигу читать «для двоих», в одной манере, не стоит, слушатель этого не выдержит. Монотонность уместна в проповеди (хотя и в проповеди есть движение мысли: от частного к общему, от цитаты к обобщению, и так далее), а драматургия – это все-таки подвижная, динамичная история.