Апология истории | страница 12

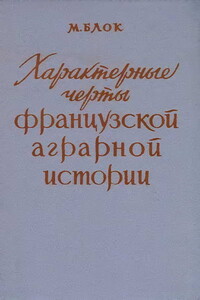

На другом конце цепи – другая проблема: проблема последствий. Неподалеку от котловины залива поднимался город. Это был Брюгге. Город связывал с заливом короткий отрезок реки. Через Звин Брюгге получал и отправлял бо́льшую часть товаров, благодаря которым он был – в меньшем, разумеется, масштабе – своего рода Лондоном или Нью-Йорком того времени. Но вот с каждым днем стало все сильней ощущаться обмеление залива. Напрасно Брюгге, по мере того как отступала вода, выдвигал к устью реки свои аванпорты – его набережные постепенно замирали. Конечно, это отнюдь не единственная причина упадка Брюгге. Разве могут явления природные влиять на социальные, если их воздействие не подготовлено, поддержано или обусловлено другими факторами, которые идут от человека? Но в потоке каузальных волн эта причина входит, по крайней мере, в число наиболее эффективных.

Итак, творчество общества, моделирующееся вновь и вновь соответственно нуждам почвы, на которой оно живет, – это, как чувствует инстинктивно каждый человек, факт преимущественно «исторический». То же можно сказать и о судьбе крупного центра товарообмена; этот вполне характерный пример из «топографии знания» показывает, с одной стороны, точку скрещения, где союз двух дисциплин представляется необходимым для любой попытки найти объяснение; с другой стороны, это точка перехода, где, завершив описание феномена и занимаясь отныне только оценкой его последствий, одна дисциплина в какой-то мере окончательно уступает место другой. Что же происходит всякий раз, когда, по-видимому, настоятельно требуется вмешательство истории? – Появление человеческого.

В самом деле, великие наши наставники, такие как Мишле или Фюстель де Куланж, уже давно научили нас это понимать: предметом истории является человек*[8]. Скажем точнее – люди. Науке о разнообразном больше подходит не единственное число, благоприятное для абстракции, а множественное, являющееся грамматическим выражением относительности. За зримыми очертаниями пейзажа, орудий или машин, за самыми, казалось бы, сухими документами и институтами, совершенно отчужденными от тех, кто их учредил, история хочет увидеть людей*[9]. Кто этого не усвоил, тот, самое большее, может стать чернорабочим эрудиции. Настоящий же историк похож на сказочного людоеда. Где пахнет человечиной, там, он знает, его ждет добыча.

Из характера истории как науки о людях вытекает ее особое отношение к способу выражения. История – наука или искусство? Об этом наши прапрадеды времен около 1800 г. любили рассуждать с важностью. Позже, в 1890-х, погруженных в атмосферу несколько примитивного позитивизма, специалисты в области метода возмущались, что публика, читая исторические труды, обращает чрезмерное внимание на то, что они называли формой. Искусство против науки, форма против содержания: сколько тяжб, которым место в архивах судов схоластики!