Здоровье, 1962 № 02 (86) | страница 14

Действие, элементы практики — одно из лучших средств, способных поддерживать активное состояние мозга. Самостоятельная практическая работа дает больше разнообразных впечатлений, способствует формированию в мозгу новых условных связей.

С вниманием тесно связана и память — чудесная способность сохранить, «удержать» в мозгу и потом самостоятельно воспроизвести то, что было увидено, услышано, прочитано. Физиологическая основа памяти заключена в одной неповторимой особенности нервных клеток — они надолго сохраняют в себе след однажды испытанного раздражения. Чем сильнее и чаще раздражение, тем прочнее след, тем дольше он сохраняется.

Как и все другие способности, память можно и нужно постоянно и настойчиво воспитывать, тренировать, делать ее более острой.

В психологии установилось деление памяти на различные типы — слуховая, зрительная, моторная. Действительно, одни люди лучше воспринимают и запоминают то, что они услышали, другие — то, что видели, третьи — то, что записали, (Начертили, нарисовали сами. Однако это свойство отнюдь не является врожденным и неизменным. Оно формируется в процессе обучения, в результате той |или иной установившейся привычки.

Некоторые школьники, например, еще с младших классов привыкают учить уроки вслух. Поступив затем в институт и «став перед необходимостью работать в библиотеке или в комнате общежития, они испытывают большие трудности— им кажется, что, читая про себя, они ничего |не запомнят, потому что у них «другая» память. А между тем все дело только в привычка,

Которую при желании можно легко преодолеть.

Самое рациональное — стараться ори заучивании включать все виды памяти. Это создаст в мозгу более прочный след, «отпечаток» того, что необходимо запомнить. Побуждая учеников к разнообразным методам заучивания (выслушать, записать, прочесть про себя, прочесть вслух, подчеркнуть и т. д.), педагог сможет использовать наиболее сильные стороны их памяти и постепенно натренировать слабые.

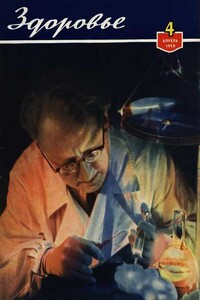

Педагогический опыт уже давно подсказал особенную эффективность наглядного метода преподавания — то, что ученик видел, ему легче запомнить. Эта закономерность находит свое объяснение в исследованиях советских невропатологов.

Предполагается, что высшие функции коры головного мозга, в частности память, связаны с деятельностью наиболее сложных по структуре клеток, названных звездчатыми. Оказалось, что звездчатых клеток особенно много в области зрительного анализатора — участка мозга, связанного с глазом. Вполне вероятно, что именно поэтому зрительный образ запечатлевается у человека особенно прочно.