Здоровье, 1961 № 02 (74) | страница 41

Устойчивость организма против туберкулеза, выработанная в результате вакцинации, ослабевает через 1–2 года. Поэтому противотуберкулезную прививку надо повторять в 2 года, 7 лет, учащимся 4-го, 7-го и 10-го классов. Повторную вакцинацию проводят накожным методом.

Противотуберкулезная вакцинация сыграла большую роль в снижении заболеваемости и смертности детей от туберкулеза. Однако ученые всего мира продолжают совершенствовать оружие борьбы с этой тяжелой болезнью. Не закончены и поиски нового эффективного метода противотуберкулезной вакцинации.

Наиболее эффективным методом профилактических прививок считается применяемое во многих странах внутрикожное введение вакцины. Наблюдения, проведенные институтами педиатрии и туберкулеза Академии медицинских наук СССР и Институтом туберкулеза Министерства здравоохранения РСФСР, подтвердили эффективность нового метода и позволили рекомендовать его для практического применения.

С 1961 года в крупных городах, а с 1963 года — повсеместно будет применяться внутрикожный метод противотуберкулезной вакцинации и ревакцинации.

Единым фронтом, комплексом всех профилактических мер — специфической вакцинацией, ограждением ребенка от заражения и ранним своевременным лечением можно победить туберкулез, отвести от детей угрозу этой тяжелой болезни.

Наш репортаж

Е. Б. Рафальская

Фото Вл. Кузьмина

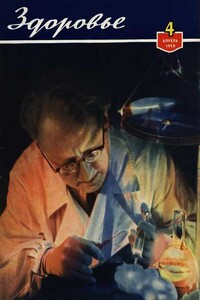

Ампулы, флаконы, бутылки, пробирки… Их бесчисленное множество. И все они наполнены жидкостью — то алой, то темно-вишневой, то розовато-желтой, то золотистой. Это — кровь, которая когда-то считалась носительницей таинственного «жизненного начала», окруженная темными суевериями, овеянная мистическими верованиями и легендами.

Здесь, в Центральном ордена Ленина институте гематологии и переливания крови, эта красная густая и тягучая жидкость — обычный предмет исследования. Разделенная на составные части, смешанная со всевозможными реактивами, нанесенная на предметные стекла микроскопов, вращающаяся в центрифуге — кровь уступает натиску пытливого человеческого ума и постепенно открывает свои тайны. Ученые исследуют процесс ее рождения и жизни в организме, ее судьбу в сосудах человека, которому перелита кровь, ее лечебные и стимулирующие свойства, ее болезни.

Когда организовался Институт переливания крови, при нем было всего несколько дежурных доноров. Почему дежурных? Да потому, что тогда еще не умели хранить кровь и прибегали к прямому переливанию: из кровеносного сосуда донора— непосредственно в сосуд больного (реципиента).