Великий князь Александр Невский | страница 4

Близкую оценку политики Александра Невского дал и крупнейший советский исследователь средневековой России В. Т. Пашуто, отнюдь не склонный разделять исторические построения евразийцев. «Своей осторожной осмотрительной политикой, — писал он об Александре, — он уберёг Русь от окончательного разорения ратями кочевников. Вооружённой борьбой, торговой политикой, избирательной дипломатией он избежал новых войн на Севере и Западе, возможного, но гибельного для Руси союза с папством и сближения курии и крестоносцев с Ордой. Он выиграл время, дав Руси окрепнуть и оправиться от страшного разорения. Он — родоначальник политики московских князей, политики возрождения России»[3].

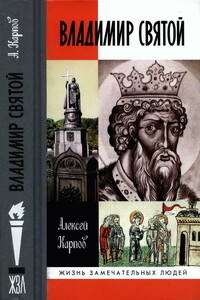

За спорами о роли и значении Александра Невского в русской истории, о судьбах его политического наследия угадываются противоположные взгляды на исторические пути развития России. В самом деле, вынуждены ли мы повторять «зады» европейской истории, плестись где-то в хвосте длинной вереницы народов, преодолевающих обязательный для всех путь от дикости и варварства к вершинам цивилизации, воплощённым в европейской культуре? Или же имеем право на свой, особый путь развития — как имеют его и другие народы, другие цивилизации, основанные на иных принципах и идеалах, нежели принципы и идеалы европейских демократий? Ответы на эти вопросы кажутся очевидными — хотя бы потому, что в случае положительного ответа на первый из них вся русская история, начиная с великого выбора Владимира Святого, то есть с Крещения Руси, оказывается по большей части лишь чередой разного рода просчётов и упущенных возможностей. И тем не менее вопросы эти возникают из века в век и ныне, во времена всеобщей «глобализации» не только экономики, но и политики, идеологии, средств массовой информации и коммуникаций, приобретают особую, исключительную актуальность. А значит, появляется необходимость вновь и вновь обращаться к эпохе Александра Невского, то есть к тому времени, когда закладывались самые основы будущей Великороссии.