Созерцатель | страница 99

— Так, понятно, — сказал Борис Тимофеевич, которому ничего понятно не было. — Понятно. Вот что, ненаглядная, к завтрашнему вечеру собирай барахло. Ничего лишнего. Самое необходимое. Сдается мне, что нам придется сматываться гораздо раньше. Во всяком случае, завтра я на работу не иду. Баста.

СИЛЬНЫЙ ВЗРЫВ ПРОИЗОШЕЛ НА ШАХТЕ... ПОД ЗЕМЛЕЙ ОКАЗАЛИСЬ ПОГРЕБЕННЫМИ... ЧЕЛОВЕК...

Дверь открыл сам художник. Он был небрит, слегка нетрезв и выглядел усталым. Широкий ворот мятой рубашки с отвращением обнимал немытую шею Симагина, лицо было опухшим, под глазами лежали тени беспорядочного богемного жизнепрепровождения; давно не стриженая грива не могла сдержать стремительно выдававшегося лба, и оттого весь вид художника, противоречивший мыслимым понятиям о чистоте и аккуратности, показывал, однако, что этот человек крепко держит за горло подругу-судьбу, не отступит ни перед какими ее фокусами и, если захочет, сможет выглядеть элегантным, как страховой агент.

Борис Тимофеевич переступил порог и попал в мускулистые массивные руки, они дружелюбно похлопали Бориса Тимофеевича по позвоночнику и за рукав повели в мастерскую. То была большая комната в восемнадцать с половиной квадратных метров, освещаемая большим эркером, откуда безжалостно лилось горячее послеполуденное солнце. Борис Тимофеевич на мгновение закрыл глаза, всем лицом и всем существом своим, впитывая жаркое солнечное тепло, и ему вдруг нестерпимо захотелось вернуться назад, в то апрельское утро, когда все это началось, и в еще более раннюю пору, когда все у него катилось своим чередом, с короткими привычными остановками в пути, и с острой жалостью ощутил, что возврата не будет и что ему, волею жизни втянутому в круговорот событий, не остается ничего иного, кроме как без страха и упрека идти к своему предназначению.

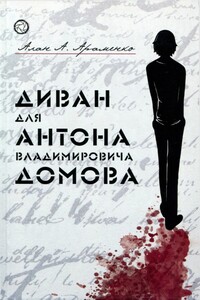

Борис Тимофеевич со вздохом открыл глаза и осмотрелся. Станок, трехногий стул перед ним, инкрустированный слоновой костью журнальный столик, два низких кресла, старый диван, у которого выпирали все пружины, и вместо ножек подсунуты кирпичи, огромный — от пола до потолка и в четверть стены — черный деревянный крест, черная резная этажерка, забитая набросками, рисунками, и множество картин, прислоненных к стене, сваленных на полу, скученностью и запыленностью напоминавших запасник музея, — вот и все, что успел заметить Борис Тимофеевич прежде, чем его за рукав подвели к старому дивану и усадили на выпиравшую горбом пружину.