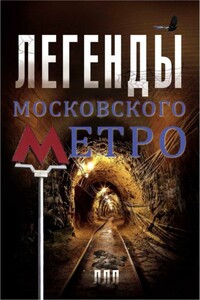

Засекреченное метро Москвы. Новые данные | страница 33

Для снижения объема работ при сооружении тоннелей габариты вагонов метрополитена уменьшили по сравнению с вагонами для наземных железных дорог. Из моторного и прицепного электровагонов, имевших кабины машиниста, формировалась двухвагонная секция, причем вагоны сцепляли задней частью, если можно так выразиться — «попами», чтобы «морды», т. е. кабины, располагались по концам секции. Таким образом, получали некое подобие мифологического зверя «Тяни-Толкай» без хвоста, но с двумя головами. Две такие секции, т. е. четыре вагона, составляли поезд, который мог двигаться в обе стороны. В кабине с правой стороны размещалось рабочее место машиниста (вагоновожатого, как тогда говорили), а с левой стороны располагался начальник поезда. Кондуктор размещался на рабочем месте машиниста хвостового вагона. Мороный вагон типа А мог развить скорость до 65 км/ч. Для сцепления вагонов уже в первых метропоездах использовали автоматическую сцепку, которая срабатывала без участия человека, а значит, рабочие не подвергались риску быть раздавленными при случайной подвижке поезда или вагона.

Составленный из таких секций поезд мог двигаться в обе стороны, как челнок у ткацкого станка. Но в метро движение двухпутное! Поэтому в конце пути поезд выезжал в оборотный тупик, где его начало и конец менялись местами. Процедура эта выглядит следующим образом: первый машинист (тот, что привел поезд на станцию) отключает оборудование, а в заднюю кабину входит другой машинист, который его включает. С этого момента он будет управлять поездом.

Маневр может произвести и один человек. Но для этого ему придется идти через весь поезд, открывая и закрывая двери между вагонами — а это отнимет очень много времени. В наше время обычно всеми маневрами в оборотных тупиках занимаются особые люди — маневровые машинисты, один из них заводит состав в оборотный тупик, другой — выводит из него. А основной машинист в это время идет принимать «развернутый» состав, пешком пересекая платформу.

Красота спасет мир!

Работа инженеров поражает воображение, но не менее важно было архитектурно оформить станции и наземные вестибюли.

Над этим работала большая группа архитекторов Метропроекта во главе с Самуилом Мироновичем Кравец. Работать они начали одновременно с проходчиками, ведь перво-наперво необходимо было решить вопрос о месте расположения станций и увязать их с Генеральным планом реконструкции Москвы. План этот был утвержден в 1935 году, уже после запуска метро, но работы велись задолго до этого, и метро должно было органично вписаться в схему новой Москвы.