Марксизм сегодня. Выпуск первый | страница 74

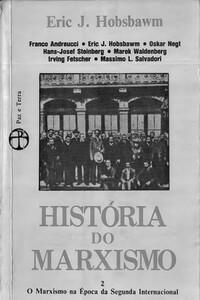

В истории марксизма имеется существенный разрыв, рубеж между «до» и «после»: это русская революция 1917 года, как дата начала практического применения марксизма, до того бывшего лишь организационным орудием социальных сил внутри буржуазного общества, основанного на совершенно противоположных принципах, которые марксизмом были проанализированы и осуждены. Утверждение о том, что 1917 год – это момент прекращения развития марксизма, вызывает неизбежное возражение и является спорным с точки зрения самого марксизма, поскольку такие видные марксисты, как, например, Каутский, отрицали, что большевистская революция проходит в русле марксизма и ведет к социализму. Этим мнением нельзя пренебрегать, и, пожалуй, именно сейчас следует обсудить, действительно ли большевистская революция и особенно ее результат были социалистическими. Но эта дискуссия исторически всегда велась в рамках марксизма, и мы не будем, естественно, следовать целиком за Лениным, назвавшим Каутского «ренегатом», точно так же как и не будем обращать это обвинение против русского революционера, который, кроме всего прочего, после победы революции уничтожил все следы существования социалистической партии в России. Можно вести спор по этому поводу с точки зрения идеологии или доктрины. Но с исторической точки зрения Ленин (ленинизм и большевистская революция) – наравне со своими противниками от Каутского до Мартова – является вехой в развитии марксизма, а 1917 год знаменует дату эпохальной важности для марксизма.

Поскольку мы живем, мыслим и работаем post revolulionem natam[80], разговор о марксизме сегодня ведется теперь иначе, чем ante[81] этой даты. Сегодня марксизм – это не просто теория, которую можно защищать, а можно и опровергать, как это делалось в начале нашего века. Сейчас он – полиморфная реальность, которую необходимо понять, но прежде всего описать. Если рассматривать марксизм в диахронном, историческом плане, то получится история либо развития идеи, либо эволюции движения, либо того и другого вместе. На марксизм, однако, следует взглянуть и в синхронном, системном плане и разобраться в том, чем марксизм стал и что он собой представляет. Очевидно, что оба этих подхода не могут быть отделены друг от друга, и было бы смешно погрузиться с головой в спор о примате одного подхода над другим. Можно сказать, что история марксизма без анализа современного марксизма получится неполной, точно так же, как недостаточным будет знание существующего марксизма без понимания его предшествующего развития. Но и это еще не все. Изучение марксизма в системном плане как такового может стремиться к глобальному исследованию всех аспектов и всех ответвлений предмета, но может на законных основаниях остановиться лишь на его существенных частях. Более того, можно выдвинуть гипотезу, что после столь многочисленных поверхностных обобщений, лишенных сколько-нибудь серьезной аналитической базы, изучение лишь частей марксизма может явиться хорошей пропедевтикой и, возможно, даже профилактикой. Это не значит, что целое тождественно сумме частей и что части могут быть отделены от целого, но часть (избранная часть) может оказаться наилучшим путем к сердцевине целого, к действительному марксизму в целом. Здесь нет правил, и бессмысленно искать ту часть, благодаря которой мы с легкостью сможем достичь и увидеть целое. Скажу просто, что для познания марксизма наиболее продуктивным мне кажется такое представление о действительном современном марксизме, когда он рассматривается как некий тип «идеологической машины», детали, составные части и механизм которой нужно описать и проанализировать. Мне могут возразить, что в таком случае марксизм не будет раскрыт с точки зрения орудия познания (то есть практико-познавательно). На это я бы ответил утверждением (для обоснования которого мне пришлось бы прибегнуть к моей трактовке истории марксизма