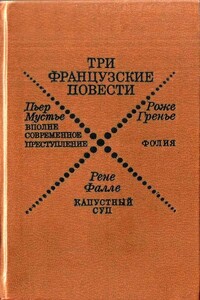

Три французские повести | страница 9

Гораздо живее и богаче по материалу и по манере изложения мемуары самих крестьян или горожан крестьянского происхождения. Большим успехом пользовались, например, такие книги, как «Память деревни» (1977) — записки семидесятилетнего крестьянина Леона Шалейля, или «Суп из полевых трав» (1978), воспоминания семидесятилетней Эмиль Карль, бывшей сельской учительницы. Этой книге была даже посвящена специальная передача французского телевидения.

В литературном сезоне 1979/80 года самыми читаемыми книгами стали документальный роман из сельской жизни Анри Венсено «Охота наудачу» (1978) и своеобразная сельская сага — дилогия Клода Мишле «От дроздов к волкам» (1979) и «Не пролетят больше дикие голуби» (1980). Авторы этих произведений искренне, взволнованно и исторически точно воспроизводят быт и нравы французской деревни начала века и с большой горечью пишут о распаде патриархальных форм жизни, о губительной роли буржуазного прогресса.

Казалось бы, «Капустный суп» написан совершенно в духе и в русле этой деревенской ностальгической прозы. Но, присмотревшись внимательно, видишь, как резко выделяется книга Рене Фалле на этом фоне. Конфликт патриархального и современного в сегодняшней деревне он использует не для того, чтобы любоваться старыми формами сельского труда и быта и вздыхать об их исчезновении, как это делают многие французские «деревенщики», а для того, чтобы ярче и выразительнее разоблачить современную капиталистическую цивилизацию, вскрыть ее антигуманистическую природу. Книга Рене Фалле — произведение прежде всего сатирическое. Он явно не разделяет иллюзий многих авторов относительно упорного сопротивления деревни натиску безнравственного «потребительского» городского мира. Не поддаются его соблазнам только редкие деревенские жители, которые выпадают из активной жизни, выглядят «белыми воронами», подобно главным персонажам повести — старым крестьянам Франсису Шерассу, прозванному из-за горба Бомбастым, и Клоду Ратинье, в просторечии Глоду. Их полная невосприимчивость к переменам, их упрямство позволяют им оставаться как бы в искусственно сохраненном «анклаве» патриархальной деревни, в то время как остальные ее жители охотно втягиваются в ловушки мещанского, буржуазного потребительства. И поэтому тон повести не элегический, как принято в сегодняшних книгах о деревне, а, скорее, иронический и даже сатирический, когда автор говорит о происшедших в деревне переменах. Особенно наглядно показывает Фалле изменение психологии крестьянина на примере Франсины, жены Клода Ратинье. При жизни она была терпеливой и трудолюбивой крестьянкой, а чудом воскресшая (ибо повесть-то фантастическая!), превратившаяся в молодую девушку, не желает больше покорно трудиться, сразу же поддается растленному влиянию «общества вседозволенности», размывшего твердые нравственные устои, которых придерживалась прежняя Франсина. Погоня за сиюминутными удовольствиями и внешним показным блеском, стремление к богатству, к деньгам, ибо без них эти удовольствия недоступны, — вот, по мнению автора, пришедшая из города зараза, которая разрушает нравственное здоровье жителей села. Достаточно вспомнить алчного мэра-свиноторговца, толкующего об «экономической экспансии» и готового ради наживы пустить все земли крестьян под увеселительный парк и аттракционы, или ожесточенное сражение жителей поселка из-за осыпавшего их «золотого дождя» во время свадебной церемонии.