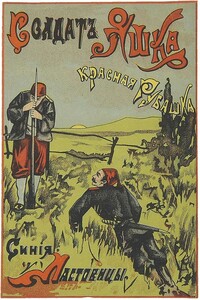

Сказание о старине и пароходе с красным флагом | страница 4

В своей небольшой повести, написанной в фольклорном стиле, автор несколько идеализирует прошлое. Это естественно. Человек всегда с любовью и теплотой вспоминает свое детство и юность, какими бы горькими они ни были. Детство — это сказка наша. Но идеализируя прошлое, автор умело раскрывает всю тяжесть и беспросветность жизни на этом отдаленном и оторванном от цивилизации клочке земли. Если бы не оптимизм, который чувствуется в каждой строке повести, и вера в жизнь, то русское население не смогло бы выжить в этом краю, приспособиться к его суровым природным условиям, не научилось бы пользоваться его скудными дарами.

Смешавшись с коряками, эвенами и якутами, потомки русских казаков и крестьян, которые в начале XX века получили название камчадалы, многое заимствовали из жизни и быта этих пародов, и даже общественные и религиозные их представления поддались этому влиянию. Как и коряки, они верили в духов, обходили и боялись «шаманских мест», хотя были православными, родным языком считали русский и хорошо помнили старинные былины и песни. Оторванные от центра, герои «Сказания…» не могут сразу осознать величие тех революционных событий, которые происходят в России, лишь простое, несколько наивное разъяснение Дядюшки («Переворот, пары-браты, всей жизни!»), который был связан с большевиками, дает возможность понять, что старая жизнь, тяжелая и темная, ломается.

В повести ярко даны образы деятельного Демьяна, трудолюбивых, очень добрых и отзывчивых его сыновей — Гринчи, Митяхи, Егорши и маленького Вани, умного и рассудительного Дядюшки, а язык, русский говор Охотского побережья, испытавший влияние языков коренных обитателей, уводит читателя в самобытный и интересный мир камчадалов. И может быть, судьба Гринчи, Митяхи, Егорши и Вани повторила бы тяжелую судьбу отца, если бы на горизонте не появился «пароход с красным флагом». «Не столетние мы, будто, — пишет автор, — а все же сколько пережили с тех двадцатых годов! Посмотрите вокруг — какая жизнь бурлит, какие города в нашей тайге сияют огнями ярче звезд, люди что птицы летают, жизнь волшебней сказки пошла, о чем нашим предкам и не снилось. Внуки учеными стали, на Луну взбираются, машины по дедовским таежным тропам да по рекам водят. Так невольно подумаешь — уж не всю ли тысячу лет мы прожили?!»

Ульяна Григорьевна была полна творческих замыслов и хотела, окончив работу над монографией «Эвены Магаданской области», продолжить «Сказание…» и довести своих героев до наших дней, сделать их нашими современниками, но ее замыслу не удалось осуществиться…