Электрический глаз | страница 24

Закрыть прожектор таким стеклом, которое совсем не пропускало бы видимых лучей, но хорошо пропускало бы лучи инфракрасные, нетрудно. Такие стёкла имеются, да и инфракрасных лучей в свете прожектора имеется очень много. Но как превратить невидимое изображение предмета, освещённое этими лучами, в изображение, которое мы могли бы видеть глазами?

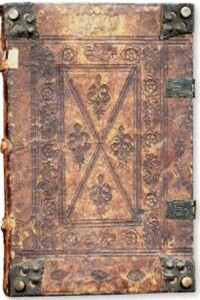

Рисунок 17 изображает в очень упрощённом, схематическом виде замечательный прибор, который решает задачу и даёт возможность «видеть в темноте».

Рис. 17. Упрощённая схема прибора, с помощью которого можно видеть в темноте.

Вы видите, что этот прибор представляет собой просто «стаканчик» с двумя плоскими донышками. Воздух из пространства между донышками откачан. На внутреннюю сторону нижнего, наружного, донышка нанесён тонкий слой вещества, «чувствующего» только инфракрасные лучи. Это — катод нашего прибора — фотоэлемента: из него под действием инфракрасных лучей вырываются электроны.

На внутреннюю сторону второго донышка нанесён слой особого вещества — люминофора, который обладает способностью светиться ярким зелёным светом, когда на него падают электроны, летящие с большой скоростью. Этот слой играет роль анода нашего фотоэлемента: он воспринимает электроны, вырванные из катода.

Как и всегда светочувствительный слой — катод — соединяют с отрицательным полюсом батареи, а анод — с её положительным полюсом. Однако в отличие от обычных фотоэлементов, в которых напряжение между катодом и анодом составляет несколько десятков или две-три сотни вольт, здесь применяют напряжение в несколько тысяч или даже десятков тысяч вольт, так что электроны летят к аноду с огромными скоростями.

Перед «стаканчиком» помещают объектив, подобный объективу обычного фотоаппарата или бинокля. Этот объектив создаёт на светочувствительной поверхности наружного донышка изображение тех предметов, которые мы рассматриваем. Но так как мы осветили наш предмет только невидимыми, инфракрасными лучами, то понятно, что изображение это на катоде тоже невидимое — невооружённым глазом мы его не видим. Однако оно существует, и количество электронов, вырываемых из того или иного места катода, будет тем больше, чем сильнее освещено инфракрасными лучами это место. В «светлых» (по отношению к инфракрасным лучам) местах изображения поток электронов, летящих к аноду, будет обильнее, чем в местах «тёмных». Попадая на слой люминофора, эти электроны вызывают его свечение, которое, естественно, будет тем сильнее, чем больше электронов попадёт в данное место слоя.