Случай на Мамаевом кургане | страница 27

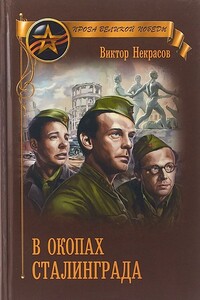

Последний театр в Ростове-на-Дону. Театр Красной Армии. Оттуда и взяли в армию. Война.

Сталинград. Донец. Ранение. Госпиталь в Баку. Второе ранение — в Польше, в Люблине. Киевский окружной госпиталь. Правая рука парализована, пуля задела нерв.

— Вам надо пальцы правой руки приучать к мелким движениям, — сказал мне как-то лечащий врач по фамилии Шпак. — Есть у вас любимая девушка? Вот и пишите ей письма ежедневно. Только не левой, а правой рукой. Хорошее упражнение.

Любимой девушки у меня не было, и я, примостившись где-то на склонах спускавшегося из госпиталя к Красному стадиону парка, стал писать о Сталинграде — все еще было свежо.

В день, когда мне стукнуло тридцать пять и первая половина (на сегодняшний день…) жизни кончилась, рукопись была уже в наборе. Исправлений почти никаких, дописана была только концовка — «для композиционной закругленности». До этого заветная моя папка побывала у Твардовского (он-то и порекомендовал ее журналу), а к нему попала из рук Владимира Борисовича Александрова, известного критика и чудака, прожужжавшего всем уши: «Простой офицер, фронтовик, слыхом не слыхал, что такое социалистический реализм… Прочтите обязательно!»

Да — слыхом не слыхал! Читал и боготворил Ремарка, конечно же, Хемингуэя — все им тогда увлекались, до того Кнута Гамсуна, в самые юные годы о войне — «Севастопольские рассказы». Вот и все. Никаких «Разгромов», «Разломов» и Николаев Островских. Разве что Бабель и Ильф с Петровым.

И вот — война!

Тут-то мы подошли к самому существенному, для чего, собственно говоря, это послесловие и пишется.

Страшная мясорубка, унесшая столько жизней, начавшаяся с «вероломного нападения», десятидневного сталинского то ли запоя, то ли депрессии, трагического отступления и немыслимых потерь, закончилась красным флагом над Рейхстагом. Для всего моего поколения годы эти оказались переломными, экзаменом. Одинаково для полуграмотного Валеги с далекого Алтая и интеллигентного горожанина, без особого успеха подвизавшегося на подмостках и писавшего никому не нужные рассказики.

Тридцатилетний, но все еще мальчишка, мирно дремавший на военных занятиях в институте (беседа Фарбера с Керженцевым под звуки Пятой симфонии), получил в свое распоряжение восемьдесят «годных необученных» гавриков и должен был обучить их военному искусству. Пройдя пешком от Ростова до Волги, запасной наш саперный батальон обосновался в захудалой деревушке Пичуга на крутом берегу и стал долбить колхозными лопатами насквозь промерзший грунт. Никто из нас, командиров, в глаза не видал живой мины, детонатора, взрывателя, бикфордова шнура. О толе (тринитротолуоле) знали только, что он похож на мыло, а динамит — на желе. Оружия не было. Стрелять не умели. За всю зиму каждый солдат на стрельбище сделал по одному выстрелу — патронов и на фронте-то было в обрез.