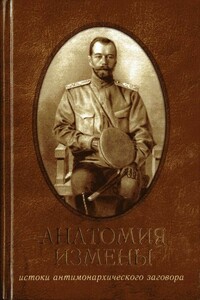

Император Николай II и заговор генералов | страница 26

Государь много сделал для улучшения быта рабочих. При нем рабочий день с 13 ч. в день был сведен к 11>1 />2 и 10 ч. в субботы и предпраздничные дни. (В Европе в то время рабочий день равнялся 12 ч.) Много сделал в области просвещения. Я не буду приводить сейчас статистические данные, имеющиеся в моем распоряжении, так как это отвлекло бы от основной темы. Приведу только цитаты И. Солоневича по этому поводу. Они интересны для объяснения того факта, что все меры, исходившие от власти, принимались «“в штыки” русской общественностью, не только крайне левой и либеральной, но и сравнительно умеренной». Россия до 1905 года задыхалась в тисках сословно-бюрократического строя – строя, который «самодержавие» медленно, осторожно и с необычайной в истории настойчивостью вело к ликвидации и без всякой революции. Не надо забывать: Россия того времени была единственной из культурных стран мира, в которой не существовало никакого народного представительства, в которой существовала предварительная цензура печати, паспортная система, чисто сословная администрация и неполноправная масса крестьянства. Социально-административный строй России был отсталым строем. Это положение никак не касается монархического принципа вообще, ибо монархии, как и генералы, «бывают разные». В России до 1905 года существовала монархия, «ограниченная цареубийством» и сдавленная пережитками крепостничества. Государь Император Николай II был несомненно лично выдающимся человеком, но «самодержавным» Он, конечно, не был. Он был в плену. Его возможности были весьма ограниченными – несмотря на Его «неограниченную» власть. И если при Императоре Николае I Россией правили «сто тысяч столоначальников», то при Императоре Николае II их было триста тысяч. Правили нацией по существу они. По существу, страна боролась против них. Но против них же, правда, в других формах, боролось и «самодержавие». Таким образом, обе линии совпадали, линия монархии и линия нации. И все шло более или менее гладко до военных катастроф Японской войны. Страна была охвачена патриотическим подъемом. Потом он стал гаснуть. Ни одной победы. Нация, исключительно талантливая, энергичная и боеспособная, начала искать виновников. Ген. Куропаткин был результатом данного социального строя. Устарелый правящий слой страны не годился никуда. Из установления этого – совершенно бесспорного факта, был сделан, по меньшей мере, спорный вывод: «долой самодержавие». Спорный потому, что «самодержавие» не связано ни со слоем, ни со строем: монархия может быть и крепостническая и социалистическая, а «самодержавие» в старой Москве означало – в переводе на нынешний язык – национально-суверенную монархию, ограниченную и Церковью, и Соборами, и традицией. В Санкт-Петербурге 18-го века оно обозначало монархическую вывеску над диктатурой дворянства, и в 19-м столетии оно обозначало центральную единоличную власть, «ограниченную цареубийством и пытавшуюся вернуться к московским истокам этой власти»