«Свеча горела…» Годы с Борисом Пастернаком | страница 59

И посоветовала не везти домой всю пачку, а перебрать и перечитать письма и надписи.

– Да, вы всегда трезво смотрите на вещи, – отвечал Б.Л., – с вами одно удовольствие разговаривать, но не будет у меня больше никто ничего читать.

Тем не менее он вырвал некоторые надписи, а затем после моего возвращения заново их восстанавливал.

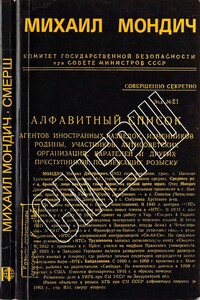

Наступил день, когда какой-то прыщавый лейтенант объявил мне заочный приговор «тройки»: пять лет общих лагерей «за близость к лицам, подозреваемым в шпионаже».

Сколько месяцев меня допрашивали, сколько бумаги извели на одно только единственное лицо – Пастернака.

Подобно тому как на Пушкина велось досье в Третьем отделении при Николае Первом, так и на Пастернака всю его творческую жизнь велось дело на Лубянке, куда заносилось каждое не только написанное, но и произнесенное им в присутствии бесчисленных стукачей слово. Отсюда и «прогресс»: Пастернак попал не просто в число крамольных поэтов – но попросту в английские шпионы. В этом была своя логика: в Англии жил и умер его отец, остались сестры. Значит, шпион. Значит, если не его самого, то хоть меня нужно отправить в лагерь.

Спустя годы Боря писал обо мне в Германию Ренате Швейцер:

И вот пересыльная тюрьма в Бутырках – истинный рай после Лубянки. А затем этап: в пульмановский вагон нас запихивали как сельдей в бочку – весь вредный элемент, попавший в бутырский пересыльный курорт из Лефортова и Лубянки. Поезд тронулся в неизвестность, пока в духоту и смрад. Я попала на третьи багажные нары и видела, как в небе плавает удивительно свежий и свободный молодой месяц. На меня навалилась монархистка Зина и шептала о том, что прорицательница, за которую она села, матушка разогнанного монастыря, предсказала скорый переворот и свободу. Я сочиняла стихи о разлуке и тосковала, глядя на месяц. Очень хотелось верить Зине.

А затем пеший переход с заключенным стариком генералом; он меня успокаивал, что «скоро все кончится». И наконец, лагерь.

Журавли над Потьмой

Когда сейчас крутится магнитофонная лента – когда в «милый край плывут, в Колыму» душу раздирающие галичевские «Облака» и освобожденный после двадцати лет лагерей бывший зэк вспоминает, как он «подковой вмерз в санный след», в лед, что он «кайлом ковырял», – у меня перед глазами возникает другая картина. Вспоминается один мой лагерный день тысяча девятьсот пятьдесят второго года…

Знойное, раскаленное небо над сухими мордовскими полями, где «над всходами пляшет кнут…». Всходов, правда, еще нет: серая, растрескавшаяся земля. Ее должны поднять политические, «пятьдесят восьмые», под кнутом и окриками надсмотрщиков и холуев – выдвиженцев из вырождающихся «политических».