Повесть о детстве | страница 91

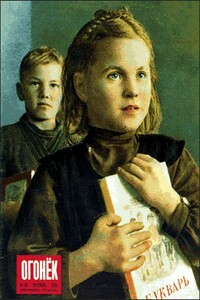

Я подошел к Володимирычу и с дрожью в голосе, тыкая пальцем в раскрытую книжку, выпалил, словно сообщил о чуде:

— Вот… Про нас написано!

И громко прочел:

— Это про Серегу да про дядю Ларивона поется! — срывающимся голосом крикнул я.

Отец выпрямился и повернулся к нам с изумлением:

— Это чего такое? Где это ты выкопал?

Мать и Катя тоже с удивлением смотрели на меня.

А Володимирыч поощрительно сказал:

— Дальше читай, что тебе по душе…

И я прочел первые попавшиеся на глаза стихи:

— Хорошо! — крякнул Володимирыч, и у него вспыхнули глаза. — Ну, не про тебя ли это, Вася?

Егорушка исподтишка смотрел на меня и улыбался. А я, запинаясь от волнения, читал:

Книжка трепыхалась у меня в руках, и на меня со страхом глядела мать.

Но в эту минуту Егорушка с огоньком в черных глазах, с мечтательной улыбкой напевно подхватил:

Меня накрыла горячая волна, и я, не помня себя, ткнулся головой в грудь Володимирыча. Рука швеца гладила мою голову, и я слышал его глухой добрый голос:

— Ничего, ничего, милок… Откликнулась душа-то…

Хоть и малолеток… Видишь, Вася, какие книжки-то есть.

Их к иконам надо класть.

Школы в нашем селе не было, а грамоте учил «поморских» ребятишек и девочек дряхлый старик Петр Подгорнов, от которого дурно пахло. Он был настоятелем до Митрия Степаныча. Рассказывали, что, когда дети сидели за азбучками, он в руках держал треххвостку и хлестал их за ошибки и они орали на всю улицу. Когда отец хотел и меня отвести к нему, я убежал к бабушке Наталье. Спасся тем, что обещал сам учиться с помощью Тита и самого отца. Но помощь их мне не потребовалась. Под каким-то странным наитием я постиг, что буквы надо произносить не словами, а звуками.

Кое-кто из «мирских» учились тоже у этого старика, но скоро убегали от него. Школа была в Ключах, и туда ходил парнишка старосты Пантелея, но мне нельзя было якшаться с «мирскими» ребятами, которые могли меня «обмирщить» в Ключах. Да меня и не отпустили бы, потому что в школу ходил поп обрюзглый пьяница и табашник: он обязательно затащил бы меня в свою церковь и наложил бы маслом «антихристову печать».

Церковь у нас многие годы стояла пустая: наши «мирские» хотели попа «благословенного», то есть молящегося двуперстием, по старообрядческому правилу, и ведущего службу по старопечатным книгам. Этих «мирских» в нашем селе было меньше половины, и «благословенным» попам, должно быть, было невыгодно служить здесь. За эти годы одна за другой «мирские» семьи перекрещивались в «поморское единобрачное согласие». Они, так же как и «поморцы», презирали щепотников и считали их папистами. К лапотникам и чапанникам, ключевским и варыпаевским мужикам, акающим и якающим, относились у нас брезгливо, как к мордвам и татарам. Потому и веру их отвергали, как еретическую. Но так как нужно было венчаться и крестить младенцев, выполнять всякие требы и справлять престольный праздник и пасху, а в пост исповедоваться и причащаться, то волей-неволей, с натугой, приглашали ключевского попа, пропахшего табаком и сивухой. Зато после службы сторож Лукич, который почему-то упрямо ходил в лаптях, в чапане, в домотканой рубахе и портках и носил и летом и зимой старинную серую шляпу плошкой, заливисто и разудало звонил во все колокола, и деревня словно расцветала и празднично улыбалась.