Артиллерийские тягачи Красной Армии. Часть 2 | страница 34

Тягач Я-12 из состава Чехословацкого корпуса. 1945 год

Ведущее колесо:

1 — ступица; 2 — диск; 3 — зубчатый венец; 4 — вал ведомой шестерни бортовой передачи; 5 — болты; 6 — специальный винт; 7 — корончатая гайка; 8— трак; 9 — палец; 10 — ребро; 11 — отверстие в траке

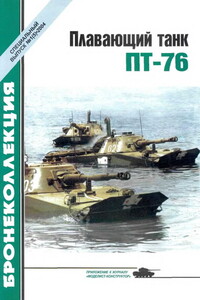

М-12А

При передаче в конце 1944 года производства тягачей Я-12 на завод № 40 учитывалось то обстоятельство, что здесь продолжался выпуск самоходных установок СУ-76М и имелся опыт изготовления важнейших агрегатов этих машин: главных передач с бортовыми фрикционами и тормозами, бортовых передач, соединительных валов с зубчатыми муфтами, основных элементов ходовой части, включая наиболее трудоемкие торсионы и гусеничные траки — всего того, что широко применялось в конструкции Я-12. Что же касается клепано-сварной рамы, дерево-металлической кабины и платформы, буксирного прибора, то эти узлы вполне соответствовали довоенному вагоностроительному профилю предприятия. В течение 1945 года, пока шло освоение тягача, главный конструктор завода Н.А.Попов провел его доработку. Все три соединительных вала были снабжены зубчатыми муфтами, широко применявшимися в танкостроении. Это повысило их надежность (на Я-12 упругие резинокордные муфты "Харди" иногда рвались), но и заставило более тщательно вести сборку (центрирование) валов. С другой стороны, вследствие их повышенной угловой жесткости иногда происходили поломки шестерен ГП и БП (шарниры "Харди" все-таки сглаживали крутильные колебания). ГП и БП с целью унификации с действующим производством полностью использовались от СУ-76М, поэтому суммарное постоянное передаточное число в трансмиссии увеличилось на 10,3%. Это снизило максимальную скорость движения на пятой передаче на 3,5 км/ч — величина незначительная, учитывая ее редкое использование в эксплуатации, особенно с тяжелым прицепом. С небольшой "перекруткой" дизеля (в пределах допуска регулятора) максимальная скорость достигала 35 км/ч, что было вполне достаточным и практически не уступало Я-12.

К сожалению, увеличившееся тяговое усилие на крюке, как и раньше, не могло быть реализовано по сцеплению с грунтом, несмотря на несколько возросшую массу тягача. Из-за недостаточно надежной работы ряда узлов трансмиссии и ходовой части Я-12 (в основном из-за перегрузки) на М-12 (такое обозначение получила мытищинская версия тягача с дизелем; после усовершенствования — М-12А) массу буксируемого прицепа пришлось ограничить 6-ю тоннами. Значительно был увеличен клиренс, явно недостаточный на Я-12. Емкость топливных баков повысили в сумме на 50 л. Применили "фирменный" сотовый радиатор системы охлаждения, аналогичный СУ-76М. Опорные катки и ленивцы имели уже штампованные диски — более легкие и прочные (также от СУ-76М). Венцы ведущих звездочек делались холодной штамповкой (с нагартовкой) из более износостойкой стали. Пришлось доработать и раму — повысить ее прочность. Кабина получила обшивку из кровельного железа и стала более практичной и удобной. Значительно (на 305 мм) была расширена платформа и увеличена высота бортов, что позволило улучшить условия размещения расчета и повысить объем перевозимого боекомплекта и артиллерийского снаряжения. В результате этих доработок собственная масса М-12А возросла незначительно — менее, чем на 200 кг.