Почему рассердилась кикимора? | страница 32

– Спасибо, – пробормотали мы и, слегка озадаченные, двинулись к машине: ночевать в брошенном доме нам ещё не приходилось.

– Огурцы и молоко – после заката! – Младшая была в восторге. – Да это деревня не простая!

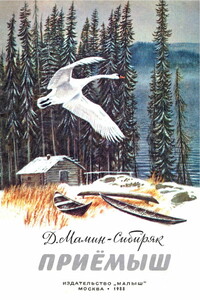

Избу выбрал Тихон. Загнав машину в ограду, где дыр было больше, чем штакетин, мы поднялись на крыльцо.

– Смотрите, трава сушится! – показала тётушка на серый пучок веточек под крышей – похоже, бывшие хозяева любили травяные чаи не меньше, чем она.

В сенях стояла густая темень. Мы оставили дверь открытой, чтобы она хоть частично вытекла на улицу. Низкий проём пришёлся по росту всем, кроме могучего Тихона. Пригнувшись, он вошёл первым.

Нежилой дух застоялся в доме. Русской печи не было, вместо неё стоял «урезанный» вариант – голландка. Зато была кровать с матрацем, диван и стол у окна.

– Я, наверное, в машине переночую, – оглядев комнату, сказала Младшая.

– Не красна изба углами, красна пирогами, – тётушка принесла из машины пакет с едой и спальники.

– Как вообще можно жить, если в доме нет электричества, водопровода, тёплого туалета? – ворчала Младшая.

– Даже лучины нету. – Я тоже сходила к машине – за фонарём.

– Как там, стемнело? Пора за молоком? – Младшей не терпелось выйти из чужого дома.

Пока мы старались хоть как-то благоустроить место ночлега, тётушка, отыскав свечу, ходила с ней из угла в угол, рассказывая о старинной жизни без всяких удобств.

– Вечером изба освещалась лучиной. Лучина – длинная тонкая щепочка, которую втыкали в светец. Над светцом устанавливали надпыльник, чтобы лучина не коптила потолок. Но название надпыльника связано не с пылью, а со словом «пыл» – жар.

Если нужно было выйти в темноте во двор, брали свечу (иногда её заменяли пропитанные жиром льняные нитки) или фонарь с горящей свечой внутри. Подсвечники были разные. Самый простой – свежая брюква: вы́резал в овоще углубление, поставил свечку – и готово.

– А спички откуда брали? – спросила Младшая.

– Огонь можно было зажечь с помощью трута, кремня и огнива или кресала (это металлическая пластинка в форме кинжала, позже – овала). Эти предметы хранились в специальной коробочке – огневице. Трут лежал отдельно – в трутнице. Когда огнивом ударяли по кремню, искра должна была попасть на лежащий в коробочке трут. Трут загорался, и им поджигали, что нужно: лучину, щепки в печи. Затем крышечка трутницы закрывалась, и огонь в ней тух. Спички тоже были, но делали спички-серянки сами. А вот магазинные спички не пользовались доверием. Считалось, что огонь от них не имеет тех магических свойств, какие появляются, если зажигать его с помощью огнива. Этот способ добывания огня использовали в деревнях вплоть до 20-х годов XX века.