120 дней Содома, или Школа разврата | страница 2

Одним из первых в европейской культуре он осознал, что всякое общество, демократическое или тоталитарное, навязывает людям те или иные эротические стандарты, пытается вмешаться в сферу жизни, считающуюся личной, интимной, – именно так определил значение де Сада известный историк культуры профессор П. Ф. Гуревич (см. его предисловие к сборнику повестей де Сада, выпущенных издательством «Республика» в 1993 году).

Персонажи де Сада и восстают против этих попыток. Ничем не ограничивают они себя в усладах секса. С какими только видами перверсий не встречается читатель книг де Сада: гомосексуализм женский и мужской, фетишизм, скотоложство. Словом, загляните в учебник сексопатологии – и вы найдете там все, что описано у бунтующего маркиза. Что ж, по убеждению де Сада, в этой сфере человек должен быть свободен.

Да вот беда: в большинстве случаев все эти «пиршества плоти» осуществляются путем насилия; не с партнерами, а с жертвами. Непременным условием получения наслаждений для многих героев де Сада является причинение страданий своей жертве, причем не только физических, но и моральных. Главным предметом исследований де Сада становится насилие, и оправданием, причем зачастую хитроумным и логически убедительным, заняты его герои. Известная французская писательница Симона де Бовуар считает, что Сад заслуживает внимания прежде всего не как писатель или философ, а потому, что «его отклонения от нормы приобретают ценность, когда он разрабатывает сложную систему их оправдания. Сад старается представить свою психофизиологическую природу как результат этического выбора» (цит. по «Эрос», М., 1991).

Относительно «своей» натуры добавим, в пояснения слов французской исследовательницы, что в большинстве ужасов, представленных в его книгах, Сад был неповинен. За ним водилось лишь пристрастие к гетеросексуальному анальному коитусу да к флагелляции; более того, этот «кровожадный маркиз», будучи во времена Революции судьей, не вынес ни одного смертного приговора (за что и поплатился еще одним тюремным заключением).

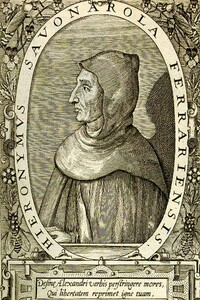

И еще одно замечание. На все хитроумные доводы в оправдание своих злодейств герои де Сада встречают лишь одно возражение со стороны своих жертв. «А как же Бог?» – спрашивает кроткая Жюстина, защищаясь от посягательств на ее добродетель. И тут начинается проповедь безверия, атеизма, произносятся кощунственные слова и осуществляются кощунственные действия – все сгодится в дело, чтобы доказать, что Бога бояться нечего, что он химера, выдумка, вековое заблуждение. «Раз Бога нет – все дозволено», – задолго до Достоевского «садисты» формулировали эту мысль. Вот почему и сегодня так злободневен французский маркиз, и совершенно справедливо Виктор Ерофеев свое предисловие к десятитомному собранию сочинений де Сада озаглавил «Мой Сад, мой современник».