Григорий Распутин. Жизнь старца и гибель империи | страница 12

Часть жителей Покровского устроилась на государственную ямскую службу. История ямщичества началась в губернии практически с самого начала освоения северных земель, а первый ям[21] появился в Тюмени (Покровское входило в Тюменский уезд) в 1601 году. По-разному складывалась судьба сибирских ямщиков. Денежное содержание было скромным: 20 рублей годового жалованья и 12 четвертей ржи и овса. Если у ямщика была своя пашня, он получал только жалованье. Условия работы и размер вознаграждения часто менялись и зависели от места службы, но указанные цифры можно считать средними для новых земель. Учитывая огромные прогоны, иной раз приходилось преодолевать расстояние в 400–500 вёрст, денег постоянно не хватало, и народ бежал со службы.

Автор исследования по истории Сибири П.Н. Буцинский отмечал: «.. Ямская служба была столь тяжела в Сибири, что немногие русские люди соблазнились этим жалованьем и немногие откликнулись на призыв воеводы, и если ямщиков набрано столько, сколько требовалось указом [подписан царем Михаилом Фёдоровичем в 1629 г. – Прим. А. Г.], то это потому, „что воевода велел насильно писать в ямские охотники“, как впоследствии жаловались последние».

Особых достопримечательностей в Покровском никогда не было. Долгое время возвышался над селом православный храм, но его разобрали в 1953 году, а на освободившемся от церковного здания участке построили типовой Дом культуры.

Сибирский извоз. Фото начала XX в.

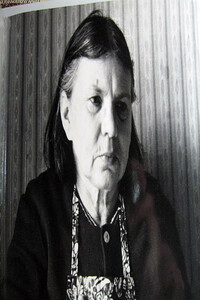

Так и не узнали бы многие люди о селе в сибирской глубинке, если бы не Григорий Ефимович. Его имя позволило даже открыть здесь музей. Жаль только, что снесли дом «старца», хранивший память о своём неординарном владельце.

В Покровском по-разному относились к семье Распутиных, особенно после того, как Григорий стал в столице популярной личностью. Но вот корреспондент газеты «Биржевые Ведомости»[22] сообщал своим читателям наиболее распространённое мнение односельчан о семье старца: «„Воры они и пьяницы“, – говорят в один голос о Распутиных покровцы». Отзывы односельчан трудно назвать положительными. Всё можно было бы списать на зависть – явление, распространённое в крестьянской среде, если бы они не находили подтверждения.

Отец старца – Ефим Яковлевич Распутин, слыл человеком не бедным, если, конечно, судить соразмерно уровню жизни в деревне. Занимался земледелием, ловил и продавал рыбу, возил в Тюмень и Тобольск пассажиров за плату, говорят, что владел мельницей, даже служил почтовым ямщиком, то есть состоял на государственной службе. В собственности Ефима Яковлевича значилось восемь выездных лошадей и двенадцать дойных коров. Для Сибири и Алтая это средних размеров крестьянское хозяйство.